2017年02月13日

PLUTO (その3)

ですます口調に限界を感じております。

なれない言葉を使うものでは無いのですが、この場はこれで行こうかなと思ってるのも確かなので、もうちょいこれで。

さて、気付けば「その3」

PLUTO (その1)

PLUTO (その2)

流石に引っ張り過ぎも良くないので、今日で纏めます。

前回やっとプルートゥに触れました。

何故、敵であるプルートゥがタイトルに付けられているのか?

と、手塚治虫も自身で書いてる通り、「悪役に出来なかった」

それだけ思い入れのあった、ロボットだったんですね。

まず、何をもってしてこのロボットが生まれたのか?

全てはペルシア戦争から始まったのです。

このペルシア戦争と言うものは、架空のものであるのは間違いないのですが、

当時のイラク戦争を参考にした形になっています。

元々の原因が、ダリウス14世という人物です。

はい、例の人とそっくりですね。

元ペルシア王国国王。自らが同国の王位継承者であると宣言し、ロボット兵器による急激な軍備拡張を展開。第39次中央アジア紛争を引き起こす。

このことから、トラキア合衆国大統領でもあるアレクサンダー大統領(アメリカ合衆国大統領に置き換えれば分かりやすいです)

が、大量破壊ロボット製造禁止条約の締結と第39次中央アジア紛争への多国籍軍派遣を主導。

トラキアを最強の国家に仕上げる為に、大量破壊兵器が出来ていることを口実にペルシア戦争を実行。兵団を壊滅させる。

まさにイラク戦争

大量破壊兵器 → 大量破壊ロボット

こう脳内変換すると、この漫画で、何故ロボット達が狙われるのかが分かってきます。

ロボット自体が「国力」にもなっているわけです。

いわゆる「抑止力」です。

それを無くせば、その国の力は弱る。

それなら、世界に存在する七体の世界最高水準のロボット達を破壊すれば、と考えたのがトラキア合衆国であり、

言いくるめてるのがDr.ルーズベルトというアレクサンダー大統領のブレーン(実際はかなりの容量を持つ人工知能、人間はロボットの下僕だと思うくらいに傲慢)だったのです。

ようは戦争を起こさせたのもトラキア合衆国ですが、実は獄中のダリウス14世と密に連絡を取り合っており、

王宮陥落直前に完成したプルートゥを使って、七体を壊せとアドバイスをしていたわけです。

利用されていたんですな、プルートゥは。

実際に、世界最高水準と呼ばれるロボット達は、第39次中央アジア紛争に参加しており(エプシロン以外の六体)

このうち四体は平和維持軍(今でいうPKF、国連平和維持軍に該当、アトムとゲジヒト、モンブラン、ブランド)

紛争に参加した(前線的な意味合い)のが2体(ノース2号、ヘラクレス)

そして参加しなかったエプシロンは「この戦いに義はない」と言い残し、参戦を拒否する。

この七体を遥かに凌駕する力を持ったのがプルートゥであり、はっきりいって誰も敵わないくらいの馬力です。

が、実際に勝てる実力を持っていたのは、この時点でエプシロンだけでした。

(唯一、光子エネルギーを元に戦えるロボットであり、太陽さえ輝いてれば無限にパワーを出せるため、

その為、自分のパワーの恐ろしさも理解してたが故に、この力を間違った使い方をしないように自制していた。)

あ・・・・・・纏められない時間が来てしまったw

というわけで、「その4」に続きます(やっぱりな)

なれない言葉を使うものでは無いのですが、この場はこれで行こうかなと思ってるのも確かなので、もうちょいこれで。

さて、気付けば「その3」

PLUTO (その1)

PLUTO (その2)

流石に引っ張り過ぎも良くないので、今日で纏めます。

前回やっとプルートゥに触れました。

何故、敵であるプルートゥがタイトルに付けられているのか?

と、手塚治虫も自身で書いてる通り、「悪役に出来なかった」

それだけ思い入れのあった、ロボットだったんですね。

まず、何をもってしてこのロボットが生まれたのか?

全てはペルシア戦争から始まったのです。

このペルシア戦争と言うものは、架空のものであるのは間違いないのですが、

当時のイラク戦争を参考にした形になっています。

元々の原因が、ダリウス14世という人物です。

はい、例の人とそっくりですね。

元ペルシア王国国王。自らが同国の王位継承者であると宣言し、ロボット兵器による急激な軍備拡張を展開。第39次中央アジア紛争を引き起こす。

このことから、トラキア合衆国大統領でもあるアレクサンダー大統領(アメリカ合衆国大統領に置き換えれば分かりやすいです)

が、大量破壊ロボット製造禁止条約の締結と第39次中央アジア紛争への多国籍軍派遣を主導。

トラキアを最強の国家に仕上げる為に、大量破壊兵器が出来ていることを口実にペルシア戦争を実行。兵団を壊滅させる。

まさにイラク戦争

大量破壊兵器 → 大量破壊ロボット

こう脳内変換すると、この漫画で、何故ロボット達が狙われるのかが分かってきます。

ロボット自体が「国力」にもなっているわけです。

いわゆる「抑止力」です。

それを無くせば、その国の力は弱る。

それなら、世界に存在する七体の世界最高水準のロボット達を破壊すれば、と考えたのがトラキア合衆国であり、

言いくるめてるのがDr.ルーズベルトというアレクサンダー大統領のブレーン(実際はかなりの容量を持つ人工知能、人間はロボットの下僕だと思うくらいに傲慢)だったのです。

ようは戦争を起こさせたのもトラキア合衆国ですが、実は獄中のダリウス14世と密に連絡を取り合っており、

王宮陥落直前に完成したプルートゥを使って、七体を壊せとアドバイスをしていたわけです。

利用されていたんですな、プルートゥは。

実際に、世界最高水準と呼ばれるロボット達は、第39次中央アジア紛争に参加しており(エプシロン以外の六体)

このうち四体は平和維持軍(今でいうPKF、国連平和維持軍に該当、アトムとゲジヒト、モンブラン、ブランド)

紛争に参加した(前線的な意味合い)のが2体(ノース2号、ヘラクレス)

そして参加しなかったエプシロンは「この戦いに義はない」と言い残し、参戦を拒否する。

この七体を遥かに凌駕する力を持ったのがプルートゥであり、はっきりいって誰も敵わないくらいの馬力です。

が、実際に勝てる実力を持っていたのは、この時点でエプシロンだけでした。

(唯一、光子エネルギーを元に戦えるロボットであり、太陽さえ輝いてれば無限にパワーを出せるため、

その為、自分のパワーの恐ろしさも理解してたが故に、この力を間違った使い方をしないように自制していた。)

あ・・・・・・纏められない時間が来てしまったw

というわけで、「その4」に続きます(やっぱりな)

2017年02月12日

PLUTO (その2)

全然中身が書けないまま、その2です。

その1はこちら → PLUTO (その1)

このジャケット好きです。

考えてみれば、「地上最大のロボット」を読んでいたからこその「思い出補正」も入っているわけで、

正直、この漫画が紹介するに値する漫画なのか?と、改めて自問自答してましたが、

「紹介できる」と思えるくらいやっぱり面白いのです。

手塚漫画は一回置いといて、浦沢漫画というと、後半伏線回収がおざなりになったりするパターンも無きにしもあらず。

「マスターキートン」

「パイナップルアーミー」

などの、短編が詰まったものは比較的読みやすく面白いのですが、

「モンスター」「20世紀少年」などの長編ものは、ストーリーも面白いのですが、疑問に残ったままの伏線とかもあったりするわけです。

(もちろんこれらの作品も本当に面白いです、20世紀少年は映画化もされましたしね)

そーゆー意味で言うなら、この「PLUTO」は最後もしっかりメッセージを残して、綺麗に終わります。

全然触れて無かったあらすじに今回は触れたいと思います。

ストーリー

人間とロボットが共生するようになった時代。

スイス最強のロボット、モンブランが殺された。同じ頃、ドイツのロボット法擁護団体の幹部が殺害された。

二人の遺体の頭部には“角”のような物がほどこされていることからユーロポールが誇る高性能刑事ロボット、ゲジヒトは同一人物による犯行と考え捜査を進める。ゲジヒトは犯人の標的が自分を含めた7体の、大量破壊兵器になりうるロボットたちだと考えるが、その裏に隠された陰謀に巻き込まれていく。

と、こんな感じで単なるロボットが戦うだけじゃない内容なのです。

戦うだけなら、幼少の頃の自分は感情移入して泣いてませんしね。

世界最高水準の七体がこちら

この六体にみんな大好き優しい優しいイケメンのエプシロン

戦うのを好まない、平和主義のエプシロン。

この七体を壊す為に作られたのが、タイトルにもなっている

「プルートゥ」なのです。

(手塚版)

(浦沢版)

なぜ、敵であるはずの「プルートゥ」がタイトルになっているのか?

それは原作を読んでも、このリメイクを読んでも理解出来るのです。

ロボットに、気持ちと心は生まれるのか?

感情を生む為に必要なものとは?

そこら辺も含めて、続きは明日にしますw

やっぱり終わらんかったw

その1はこちら → PLUTO (その1)

このジャケット好きです。

考えてみれば、「地上最大のロボット」を読んでいたからこその「思い出補正」も入っているわけで、

正直、この漫画が紹介するに値する漫画なのか?と、改めて自問自答してましたが、

「紹介できる」と思えるくらいやっぱり面白いのです。

手塚漫画は一回置いといて、浦沢漫画というと、後半伏線回収がおざなりになったりするパターンも無きにしもあらず。

「マスターキートン」

「パイナップルアーミー」

などの、短編が詰まったものは比較的読みやすく面白いのですが、

「モンスター」「20世紀少年」などの長編ものは、ストーリーも面白いのですが、疑問に残ったままの伏線とかもあったりするわけです。

(もちろんこれらの作品も本当に面白いです、20世紀少年は映画化もされましたしね)

そーゆー意味で言うなら、この「PLUTO」は最後もしっかりメッセージを残して、綺麗に終わります。

全然触れて無かったあらすじに今回は触れたいと思います。

ストーリー

人間とロボットが共生するようになった時代。

スイス最強のロボット、モンブランが殺された。同じ頃、ドイツのロボット法擁護団体の幹部が殺害された。

二人の遺体の頭部には“角”のような物がほどこされていることからユーロポールが誇る高性能刑事ロボット、ゲジヒトは同一人物による犯行と考え捜査を進める。ゲジヒトは犯人の標的が自分を含めた7体の、大量破壊兵器になりうるロボットたちだと考えるが、その裏に隠された陰謀に巻き込まれていく。

と、こんな感じで単なるロボットが戦うだけじゃない内容なのです。

戦うだけなら、幼少の頃の自分は感情移入して泣いてませんしね。

世界最高水準の七体がこちら

この六体にみんな大好き優しい優しいイケメンのエプシロン

戦うのを好まない、平和主義のエプシロン。

この七体を壊す為に作られたのが、タイトルにもなっている

「プルートゥ」なのです。

(手塚版)

(浦沢版)

なぜ、敵であるはずの「プルートゥ」がタイトルになっているのか?

それは原作を読んでも、このリメイクを読んでも理解出来るのです。

ロボットに、気持ちと心は生まれるのか?

感情を生む為に必要なものとは?

そこら辺も含めて、続きは明日にしますw

やっぱり終わらんかったw

2017年02月11日

PLUTO (その1)

自分が生まれて初めて読んだ漫画は手塚治虫の「鉄腕アトム」です。

小学生当時、この奄美大島には「工場(こうば)」という、機織り(はたおり)が並ぶ空間が何処にでもありました。

いわゆる「織り子」と呼ばれる人たちが、かなりの人数で働いていて、

自分が住んでいたビルの向かいに工場があったので、自分のお袋も織り子をしていたのですね

(当時のパートの主流、賃金は低め、出来高なので時間の融通が利いた)

小学校低学年だった自分は家に帰っても、お袋が居ないので、工場に行き、お袋の機織りの横で遊んでいたのをうっすら覚えています。

元々、サッカーは好きだったんですが、それは高学年になってからだったので、とりあえずお袋の横にいるだけで良かったってのが正直なところでした。

そんな中、工場にあった古ぼけた小さな小さな本棚があって、そこに一冊だけ置いていたのが「鉄腕アトム」だったのです。

「地上最大のロボット」

あの頃は理解してませんでしたが、大人になって読み直したアトムのシリーズがこれだったのです。

ロボットが破壊されるシーンで、子供ながらに泣いてしまったのが漫画に向き合う事になるきっかけだったのですが、

そんなきっかけも既に忘れ去り、普通に好きなものを好きなだけ読みまくってた頃に出て来た作品が

(2003年-2009年 原作 手塚治虫 作画 浦沢直樹 ビッグコミックオリジナル 小学館 全八巻)

うわぁぁぁっぁっぁぁあああぁあああぁぁぁぁぁぁあああ!!!!

と、声にならない声で叫んだのは今でも忘れません。

そうなのです、このプルートゥこそまさしく「世界最大のロボット」に出て来たロボットの名前だったのです。

しかも浦沢直樹が描くとなれば、テンション上がりっ放しです。

以下、wiki引用

作者の浦沢直樹が生まれて初めて漫画で感動した作品が、手塚治虫の『鉄腕アトム』のエピソードのひとつである「地上最大のロボット」であった。熱烈な手塚ファンである浦沢はこのリメイクを切望し、2002年冬、手塚治虫の息子である手塚眞にその許諾を求める。手塚は一度はこれを断るものの、その後の浦沢の熱心なラブコールに心を動かされ、2003年3月28日に「地上最大のロボット」のリメイクを了承する。同年9月より『ビッグコミックオリジナル』にて連載がスタートした。

リメイクを了承した席で手塚は浦沢に、単なるオマージュ作品ではなく浦沢作品として本作を描くことを要望した。このため、アトムをはじめとするキャラクターデザインやストーリー設定の一部には浦沢流のアレンジが加えられている。

引用ここまで。

そうなのです、この時代の天才漫画家である浦沢直樹も影響受けまくっていたのです。

リメイク、そしてアレンジ、「地上最大のロボット」を浦沢直樹が描く、読む前からご飯おかわりしたくなる精神状態でした。

原作と違う点を言えば、主人公がゲジヒト(ユーロポール特別捜査官ロボット)

そう、見た目がかなり人間に近いロボットの表現になっています。

因みに原作のゲジヒトはこんな感じ

そう、全然違うのである。

そこは浦沢節と、絶妙なリアル加減、そして原作でも表現されていた「心」と「気持ち」がロボットにもある事を

人間の形に近づける事でもっと分かりやすく表現されていた。

因みに浦沢がアトムを描くとこうなる。

なんて可愛いアストロボーイ

さりげない、らしさはちゃんと取り入れるところがまた流石だったり。

ウランちゃんに至ってはもはやただの少女にしか見えない。

と、ここまで書いといてなんだが、今から所用の為、出かけなきゃならない。

明日にでも続きを書きたいと思います。

多分、その4まで引っ張りそうな予感w

(それくらい地上最大のロボットってテーマは大事なんです、ちゃんと書きたいので)

小学生当時、この奄美大島には「工場(こうば)」という、機織り(はたおり)が並ぶ空間が何処にでもありました。

いわゆる「織り子」と呼ばれる人たちが、かなりの人数で働いていて、

自分が住んでいたビルの向かいに工場があったので、自分のお袋も織り子をしていたのですね

(当時のパートの主流、賃金は低め、出来高なので時間の融通が利いた)

小学校低学年だった自分は家に帰っても、お袋が居ないので、工場に行き、お袋の機織りの横で遊んでいたのをうっすら覚えています。

元々、サッカーは好きだったんですが、それは高学年になってからだったので、とりあえずお袋の横にいるだけで良かったってのが正直なところでした。

そんな中、工場にあった古ぼけた小さな小さな本棚があって、そこに一冊だけ置いていたのが「鉄腕アトム」だったのです。

「地上最大のロボット」

あの頃は理解してませんでしたが、大人になって読み直したアトムのシリーズがこれだったのです。

ロボットが破壊されるシーンで、子供ながらに泣いてしまったのが漫画に向き合う事になるきっかけだったのですが、

そんなきっかけも既に忘れ去り、普通に好きなものを好きなだけ読みまくってた頃に出て来た作品が

(2003年-2009年 原作 手塚治虫 作画 浦沢直樹 ビッグコミックオリジナル 小学館 全八巻)

うわぁぁぁっぁっぁぁあああぁあああぁぁぁぁぁぁあああ!!!!

と、声にならない声で叫んだのは今でも忘れません。

そうなのです、このプルートゥこそまさしく「世界最大のロボット」に出て来たロボットの名前だったのです。

しかも浦沢直樹が描くとなれば、テンション上がりっ放しです。

以下、wiki引用

作者の浦沢直樹が生まれて初めて漫画で感動した作品が、手塚治虫の『鉄腕アトム』のエピソードのひとつである「地上最大のロボット」であった。熱烈な手塚ファンである浦沢はこのリメイクを切望し、2002年冬、手塚治虫の息子である手塚眞にその許諾を求める。手塚は一度はこれを断るものの、その後の浦沢の熱心なラブコールに心を動かされ、2003年3月28日に「地上最大のロボット」のリメイクを了承する。同年9月より『ビッグコミックオリジナル』にて連載がスタートした。

リメイクを了承した席で手塚は浦沢に、単なるオマージュ作品ではなく浦沢作品として本作を描くことを要望した。このため、アトムをはじめとするキャラクターデザインやストーリー設定の一部には浦沢流のアレンジが加えられている。

引用ここまで。

そうなのです、この時代の天才漫画家である浦沢直樹も影響受けまくっていたのです。

リメイク、そしてアレンジ、「地上最大のロボット」を浦沢直樹が描く、読む前からご飯おかわりしたくなる精神状態でした。

原作と違う点を言えば、主人公がゲジヒト(ユーロポール特別捜査官ロボット)

そう、見た目がかなり人間に近いロボットの表現になっています。

因みに原作のゲジヒトはこんな感じ

そう、全然違うのである。

そこは浦沢節と、絶妙なリアル加減、そして原作でも表現されていた「心」と「気持ち」がロボットにもある事を

人間の形に近づける事でもっと分かりやすく表現されていた。

因みに浦沢がアトムを描くとこうなる。

なんて可愛いアストロボーイ

さりげない、らしさはちゃんと取り入れるところがまた流石だったり。

ウランちゃんに至ってはもはやただの少女にしか見えない。

と、ここまで書いといてなんだが、今から所用の為、出かけなきゃならない。

明日にでも続きを書きたいと思います。

多分、その4まで引っ張りそうな予感w

(それくらい地上最大のロボットってテーマは大事なんです、ちゃんと書きたいので)

2017年02月10日

うっちゃれ五所瓦

自分が中学か高校の時に連載してた、相撲漫画の金字塔。

(うっちゃれ五所瓦 1988-1991 週間少年サンデー 小学館 全12巻)

そう、うっちゃれ五所瓦である。

これもまた「スポ根」と言われるジャンルに入るのだが、作者「なかいま強」と聞けば、知ってる人はすぐ浮かぶ

「わたるがぴゅん」なる野球漫画を描いてる人なので、ギャグ要素も盛りだくさん。

元名門武蔵山相撲部の唯一の部員である「五所瓦 角(ごしょかわら かく)」

二年生までは個人戦でエントリーしてたが、三年最後に団体優勝を目指す為に部員を集めるところから物語が始まります。

そりゃそうだ

だって武蔵山柔道部の主将、清川もIH個人優勝してる実力者、

だからこそ相撲部で優勝する為に五所瓦は勧誘してるわけですな。

目標はあくまでも団体優勝であって、出場ではないという確固たる意思があるわけです。

でもここでは門前払いされてしまいます。

そして同じ柔道部仲間にこんな話しをされます。

さぁさぁさぁ、五所瓦の熱い気持ちが仲間の説明により伝わってしまいました。

揺れております、清川揺れております

何故なら彼も「柔道」を愛し、こんな素晴らしいスポーツは無いと思ってるからです。

しかし、そこは柔道部もインターハイが間近に迫っており、部員皆で追い込み練習中。

でもそこは、男清川、ある一つの決断を下すんですな。

いや、そこまでせんでも

と、思いましたが、土下座までした心意気に、清川は答えたかったのです。

無論、自分が負けるとは思ってませんし、勝つつもりで本気でやるわけです。

本気でやって負けたなら、それは「相撲が上」だと認めると、こう言ってるわけですな。

熱い、熱い男なんです。

硬派なんです。

そんなやり取りをたまたま覗いたこの男

難野一平(なんのいっぺい)

硬派と言えば難野、難野と言えば硬派なのです。

このやり取りをみていた彼も誘われても無いのに相撲部に入部します、ガリガリなのに、ガリガリなのに。

何故なら硬派だからです。

この武蔵山相撲部のキーマンです、彼は、本当に、たぶん、いやきっと。

インターハイで唯一の黒まわしだしね

という感じでメンバーを集めるところから武蔵山相撲部の団体優勝に向けて始まって行くわけです。

勧誘もしつこいのです。

ちなみに「で〜〜〜」って台詞は、作者なかいま強の漫画では、かなりデフォルトなんで、特に五所瓦の口癖と言うわけではありません。

こんな感じでこつこつと部員が五人集まります。

清川(元柔道部)

難野(元応援部)

雷電(元囲碁部)

関内(元レスリング部)

そして五所瓦の五人で、インハイ優勝を目指します。

個人的には一番関取体型の元囲碁部のゴロちゃん(雷電五郎)が大好きです。

ちょんまげは難野に無理矢理やられました。

というか五人とも大好きです。

インターハイまでの道のり、そしてインターハイ、書きたい事は山ほどありますが、

是非原作を手に取って読んでもらいたい作品です。

読み終わると、すぐ読み返したくなるくらい熱い漫画です。

最後は一緒に叫びましょう。

うっちゃれ!!!

もう一回読んでこ。

どーでい、魚一匹って気にならない???w(相撲なのに)

(うっちゃれ五所瓦 1988-1991 週間少年サンデー 小学館 全12巻)

そう、うっちゃれ五所瓦である。

これもまた「スポ根」と言われるジャンルに入るのだが、作者「なかいま強」と聞けば、知ってる人はすぐ浮かぶ

「わたるがぴゅん」なる野球漫画を描いてる人なので、ギャグ要素も盛りだくさん。

元名門武蔵山相撲部の唯一の部員である「五所瓦 角(ごしょかわら かく)」

二年生までは個人戦でエントリーしてたが、三年最後に団体優勝を目指す為に部員を集めるところから物語が始まります。

そりゃそうだ

だって武蔵山柔道部の主将、清川もIH個人優勝してる実力者、

だからこそ相撲部で優勝する為に五所瓦は勧誘してるわけですな。

目標はあくまでも団体優勝であって、出場ではないという確固たる意思があるわけです。

でもここでは門前払いされてしまいます。

そして同じ柔道部仲間にこんな話しをされます。

さぁさぁさぁ、五所瓦の熱い気持ちが仲間の説明により伝わってしまいました。

揺れております、清川揺れております

何故なら彼も「柔道」を愛し、こんな素晴らしいスポーツは無いと思ってるからです。

しかし、そこは柔道部もインターハイが間近に迫っており、部員皆で追い込み練習中。

でもそこは、男清川、ある一つの決断を下すんですな。

いや、そこまでせんでも

と、思いましたが、土下座までした心意気に、清川は答えたかったのです。

無論、自分が負けるとは思ってませんし、勝つつもりで本気でやるわけです。

本気でやって負けたなら、それは「相撲が上」だと認めると、こう言ってるわけですな。

熱い、熱い男なんです。

硬派なんです。

そんなやり取りをたまたま覗いたこの男

難野一平(なんのいっぺい)

硬派と言えば難野、難野と言えば硬派なのです。

このやり取りをみていた彼も誘われても無いのに相撲部に入部します、ガリガリなのに、ガリガリなのに。

何故なら硬派だからです。

この武蔵山相撲部のキーマンです、彼は、本当に、たぶん、いやきっと。

インターハイで唯一の黒まわしだしね

という感じでメンバーを集めるところから武蔵山相撲部の団体優勝に向けて始まって行くわけです。

勧誘もしつこいのです。

ちなみに「で〜〜〜」って台詞は、作者なかいま強の漫画では、かなりデフォルトなんで、特に五所瓦の口癖と言うわけではありません。

こんな感じでこつこつと部員が五人集まります。

清川(元柔道部)

難野(元応援部)

雷電(元囲碁部)

関内(元レスリング部)

そして五所瓦の五人で、インハイ優勝を目指します。

個人的には一番関取体型の元囲碁部のゴロちゃん(雷電五郎)が大好きです。

ちょんまげは難野に無理矢理やられました。

というか五人とも大好きです。

インターハイまでの道のり、そしてインターハイ、書きたい事は山ほどありますが、

是非原作を手に取って読んでもらいたい作品です。

読み終わると、すぐ読み返したくなるくらい熱い漫画です。

最後は一緒に叫びましょう。

うっちゃれ!!!

もう一回読んでこ。

どーでい、魚一匹って気にならない???w(相撲なのに)

2017年02月09日

レベルE

「働け、冨樫」という今じゃデフォルトの言葉もどこ吹く風。

濃密且つサラッと終わったこの漫画。

(1995〜1997年 集英社 週刊少年ジャンプ ジャンプコミックス 全三巻)

当時、幽遊白書が連載終了して間もなく、月一連載で始まったのがこのレベルEでした。

元々週間連載はムリなタイプなのは、ハンター×ハンターの連載を知ってる人には説明不要だと思います。

ほぼほぼネーム(打ち合せ段階で作る下書きのようなもの)で掲載されてたのを見た時は「大丈夫か冨樫?」と思ってましたし、

実際、ネットでも色々言われてましたしね。

勿論単行本はちゃんと修正されてました。

と、ハンター×ハンターの話しはここら辺にしといて「レベルE」です。

これは凄いです。

最初に一言、言っておきます。

むちゃくちゃ面白いです

いや、今まで紹介したヤツも勿論面白いんですが、タイプが違うんです。

三巻で終わりました、なのに中身が長期連載の漫画の「重厚」さを感じるレベルの内容なのです。

内容をざっくり言うとSFです。

山形県を舞台にした、オカルティックSFです。

表紙にある美人さんっぽいやつが、暇つぶしにやって来たドグラ星の「バカ王子」です。

このバカ王子が性格の悪さ故、意地悪なことばかり思いついてしまうどうしようもないヤツなのだが、逆に頭の良さも比例して凄いのだ。

そんな王子に振り回される地球人の話しがオムニバス形式で、掲載されています。

甲子園を目指す高校球児に始まり、果ては小学生の五人組まで。

小学生に至っては、王子が勝手に作ったリアルRPGにて、戦隊モノ(原色戦隊カラーレンジャー)としてレベルを上げながらクリアして行く無理難題を強いられる。

リアルなのでゲームというレベルではなく、一つの別の惑星を舞台に下手したら死んでしまうレベルの事を小学生にさせるのである。

因みに宇宙船に拉致監禁、脅迫、果ては改造というショッカーも真っ青な犯罪をさらっとやってのけるのも特徴だ。

ここで面白いなと思ったのが、王子はドグラ星、許嫁はマグラ星

作中に出て来るYUMENOメンタルクリニックの院長は「夢野九四郎」

夢野久作の小説「ドグラマグラ」が好きなんだなと(wikiにも書いてた)

漫画家が小説をよく読むのは、想像力を膨らますためと参考にする為でもある。

台詞の言い回しの表現とかもそうだし、何より文字から浮かぶ表現を「絵」として再現出来るか?とか。

話しは変わりますが、ハリーポッターがヒットした理由の一つにコレがあると思うのです。

自分は最初に、売れてるという理由だけでハリーポッターの小説を読みました。

程なくして、映画化されたので映画館で鑑賞をしました。

何故なら小説が面白かったのと、情景が浮かびやすい表現が多く、読みやすかったのもあったので、自分の頭の中では

しっかりとしたビジョンが出来ていました。

いわゆる漫画の実写板を見るのと違い、頭の想像の中のキャラクターが、映画では一体どういう人物を起用し、どれだけ原作に忠実か?

ここを見たかったので、期待と不安が入り交じりながら観始めたのをよく覚えています。

これが驚いたことに、小説のまんまだったのです。

情景、人物、建物、全てが想像通りの出来映えだったのです。

いわゆる「原作レ○プ」とは真逆だったんですな。

・・・・・・・・・

なんの話しだ???

とりあえず「レベルE」です。

三巻だけとは思えない内容に、酔いしれてもらいたい作品です。

これまさに。

あ、因みにバカ王子と作中でも呼ばれてますが、最終的に本名だとわかったのも驚いたところです。

バカ=キ=エル・ドグラ

とりあえず、最後に言いたい言葉が一つだけ

冨樫、働け

2017年02月08日

佐々木倫子のHeaven?

この人の名前をずっと「りんこ」だと思っていた時期が僕にもありました。

正確には「佐々木倫子(ささきのりこ)」と読める様になったのもここ五年くらいだったと思う。

きっかけは嫁の姉ちゃんが集めてたので、薦められて読み始めたって感じです。

(1999年 - 2003年、ビッグコミックスピリッツ、小学館、全6巻)

今回紹介したいのは「Heaven?」

現在「チャンネルはそのまま」という地方テレビを舞台(北海道)にした漫画が連載されてます、そっちも面白いのですが、

一応最初の方は完結したやつから行こうかなと思ってるので、個人的に特に好きな「Heaven?」です。

最初は少女漫画にしては絵が地味だなと思ってましたが、実はそうでは無く、「青年漫画誌に描く女性作家」ってのが自分の見解です。

とにかく見やすい細い線に、地味かと思われたそれぞれのキャラの個性がしっかりしている。

一巻の扉を開けると、思い出話しを始める初老の男性の言葉から始まります。

と、こんな感じで始まるわけです。

この初老の男性が、後に出てくる主人公の伊賀くん。

この物語は「ロワン ディシー(この世の果て)」というレストランのお話です。

三流ミステリー作家の黒須 仮名子(くろすかなこ)が、自分の家から近い、いつも美味しいものを食べたいというわがままな理由のせいで

隣が斎場になってる立地にフレンチレストランをオープンするという、経営面から立地を監査した時にまずアウトと言われる場所で

行き当たりばったり感満載でオープンして行くのが、この物語の序盤になります。

レストラン経営も初めて、スタッフ経験もなし、そんな黒須がスタッフの勧誘に廻るところなどは、これから最高のレストランにする為にという感覚では無く、

本当にインスピレーションだけで決めて行くわけです。

市場調査も兼ねてフレンチレストランで食事をとる黒須。

笑顔が足りないと、強面の客に絡まれても毅然とした態度で接する主人公の伊賀くん。

何故かその態度に惚れ込む黒須。

「それでいいのよ!!サービスとは・・・・!!」的な、聞く人が聞くと「はっ!!」とするような内容を発していた黒須、本人はその場の思いつきでしか言葉を発していないので

本人は勿論その内容は忘れているし、無論自分(そう私)も忘れている。

そんな中、その言葉に心動かされ、ロワン ディシーで働く事を決めた伊賀くん。

オープン予定のレストランに向かうも、道に迷ってたどり着かない。

やっとの思いで着いたその場所は、隣が斎場なのもそうだが、集まったスタッフの殆どがフレンチの経験のない集団で形成されてることに気付く。

流石にシェフとアシストは経験者だが。

その他はど素人集団と言っても過言ではない。

今まで、補助的な役割しかレストランでしてこなかった伊賀くん。

ここで妙な責任感を背負って、皆に「いろは」を教えて行くという、いわば伊賀くんの成長物語・・・・・

だけではないところがこの漫画の面白いところなんですよ。

レストランというものを通じて、皆が色んな事を学び、悩み、苦しみ、喜び、分かち合っていくヒューマンドラマってのは言い過ぎですが、

もちろん笑える部分も沢山あり、特にスタッフ全員がオーナーである黒須に振り回されるしっちゃかめっちゃかコメディ。うん、こっちかな?

しっくりくる言い回しは。

ってわけで、他のスタッフの紹介を。

堤 計太郎(つつみ けいたろう)

役割、店長

前職、牛丼屋店長、賄いの牛丼に飽きたという理由で転職した。

そろばんで経理をこなす。

バックボーンが一番薄め。

山懸 重臣(やまがた しげおみ)

役割、ソムリエ

前職、定年退職した銀行マン。

趣味が資格習得の為、ソムリエの資格を目指す、実務経験を積む為に黒須に誘われロワンディシーのソムリエにつく。

こう見えてもどう見えてもないが、まさかの東大卒。

川合 太一(かわい たいち)

役割、コミドラン

前職、美容師見習い

シャンプーに飽きたというとんでもない理由で、美容師を辞めて、飲食の経験が無いのにロワンディシーに就職。

天然の可愛らしい男の子で女性ファンも多いが、仕事は出来ないタイプ。

何故か霊感がある。

小澤(おざわ)

役割、シェフ

前職、オーナーシェフ

三ツ星レストランでも勤めていた一流の腕前だが、運が悪すぎる。

働いて来た店はことごとく潰れたり、自分がオーナーになった店は経理に金を持って行かれ潰れた。

いわく付き物件扱いされて、誰も雇いたがらないが腕前は確か。

密かにこのシェフのファンが多いが、不安になると味付けが薄くなり、ご機嫌だと濃くなる。

味付けで精神状態がわかる。

伊賀 観(いが かん)

役割、シェフドラン

前職、コミドラン

唯一フレンチ経験者ではあるが、三年しか働いてないのでシェフドランになるにはまだ早いが、やる人がいないのでこの役職に。

大人しい反面、追い込まれると仕事をこなしまくるため、皆に頼られっぱなしで、オーナーにも振り回される。

でも愚痴らないとても出来た人間、あ、彼が主人公。

黒須 仮名子(くろす かなこ)

役割、オーナー

前職、というか現職ミステリー作家

一発当たった小説のお陰で、ある程度のお金を持っているが、作家としてはほぼほぼ一発屋。

横暴で我が儘だが、美人でもある。

しかし、彼女の一言一句にはどうにも納得してしまう何かを感じてしまう。

たぶん気のせい。

と、こんな個性的な面々でレストランを経営していくわけです。

そこには現実離れしたドラマティックな展開よりも、むしろリアルに起こる出来事を中心に物語は展開して行くので、

実際に飲食に携わる人もこの漫画を『面白い」と言ってる人が多いのも確か。

そこがいいレストランかどうかは、是非読んで確かめてください。

きっとお口に合うと思いますよ♫

正確には「佐々木倫子(ささきのりこ)」と読める様になったのもここ五年くらいだったと思う。

きっかけは嫁の姉ちゃんが集めてたので、薦められて読み始めたって感じです。

(1999年 - 2003年、ビッグコミックスピリッツ、小学館、全6巻)

今回紹介したいのは「Heaven?」

現在「チャンネルはそのまま」という地方テレビを舞台(北海道)にした漫画が連載されてます、そっちも面白いのですが、

一応最初の方は完結したやつから行こうかなと思ってるので、個人的に特に好きな「Heaven?」です。

最初は少女漫画にしては絵が地味だなと思ってましたが、実はそうでは無く、「青年漫画誌に描く女性作家」ってのが自分の見解です。

とにかく見やすい細い線に、地味かと思われたそれぞれのキャラの個性がしっかりしている。

一巻の扉を開けると、思い出話しを始める初老の男性の言葉から始まります。

と、こんな感じで始まるわけです。

この初老の男性が、後に出てくる主人公の伊賀くん。

この物語は「ロワン ディシー(この世の果て)」というレストランのお話です。

三流ミステリー作家の黒須 仮名子(くろすかなこ)が、自分の家から近い、いつも美味しいものを食べたいというわがままな理由のせいで

隣が斎場になってる立地にフレンチレストランをオープンするという、経営面から立地を監査した時にまずアウトと言われる場所で

行き当たりばったり感満載でオープンして行くのが、この物語の序盤になります。

レストラン経営も初めて、スタッフ経験もなし、そんな黒須がスタッフの勧誘に廻るところなどは、これから最高のレストランにする為にという感覚では無く、

本当にインスピレーションだけで決めて行くわけです。

市場調査も兼ねてフレンチレストランで食事をとる黒須。

笑顔が足りないと、強面の客に絡まれても毅然とした態度で接する主人公の伊賀くん。

何故かその態度に惚れ込む黒須。

「それでいいのよ!!サービスとは・・・・!!」的な、聞く人が聞くと「はっ!!」とするような内容を発していた黒須、本人はその場の思いつきでしか言葉を発していないので

本人は勿論その内容は忘れているし、無論自分(そう私)も忘れている。

そんな中、その言葉に心動かされ、ロワン ディシーで働く事を決めた伊賀くん。

オープン予定のレストランに向かうも、道に迷ってたどり着かない。

やっとの思いで着いたその場所は、隣が斎場なのもそうだが、集まったスタッフの殆どがフレンチの経験のない集団で形成されてることに気付く。

流石にシェフとアシストは経験者だが。

その他はど素人集団と言っても過言ではない。

今まで、補助的な役割しかレストランでしてこなかった伊賀くん。

ここで妙な責任感を背負って、皆に「いろは」を教えて行くという、いわば伊賀くんの成長物語・・・・・

だけではないところがこの漫画の面白いところなんですよ。

レストランというものを通じて、皆が色んな事を学び、悩み、苦しみ、喜び、分かち合っていくヒューマンドラマってのは言い過ぎですが、

もちろん笑える部分も沢山あり、特にスタッフ全員がオーナーである黒須に振り回されるしっちゃかめっちゃかコメディ。うん、こっちかな?

しっくりくる言い回しは。

ってわけで、他のスタッフの紹介を。

堤 計太郎(つつみ けいたろう)

役割、店長

前職、牛丼屋店長、賄いの牛丼に飽きたという理由で転職した。

そろばんで経理をこなす。

バックボーンが一番薄め。

山懸 重臣(やまがた しげおみ)

役割、ソムリエ

前職、定年退職した銀行マン。

趣味が資格習得の為、ソムリエの資格を目指す、実務経験を積む為に黒須に誘われロワンディシーのソムリエにつく。

こう見えてもどう見えてもないが、まさかの東大卒。

川合 太一(かわい たいち)

役割、コミドラン

前職、美容師見習い

シャンプーに飽きたというとんでもない理由で、美容師を辞めて、飲食の経験が無いのにロワンディシーに就職。

天然の可愛らしい男の子で女性ファンも多いが、仕事は出来ないタイプ。

何故か霊感がある。

小澤(おざわ)

役割、シェフ

前職、オーナーシェフ

三ツ星レストランでも勤めていた一流の腕前だが、運が悪すぎる。

働いて来た店はことごとく潰れたり、自分がオーナーになった店は経理に金を持って行かれ潰れた。

いわく付き物件扱いされて、誰も雇いたがらないが腕前は確か。

密かにこのシェフのファンが多いが、不安になると味付けが薄くなり、ご機嫌だと濃くなる。

味付けで精神状態がわかる。

伊賀 観(いが かん)

役割、シェフドラン

前職、コミドラン

唯一フレンチ経験者ではあるが、三年しか働いてないのでシェフドランになるにはまだ早いが、やる人がいないのでこの役職に。

大人しい反面、追い込まれると仕事をこなしまくるため、皆に頼られっぱなしで、オーナーにも振り回される。

でも愚痴らないとても出来た人間、あ、彼が主人公。

黒須 仮名子(くろす かなこ)

役割、オーナー

前職、というか現職ミステリー作家

一発当たった小説のお陰で、ある程度のお金を持っているが、作家としてはほぼほぼ一発屋。

横暴で我が儘だが、美人でもある。

しかし、彼女の一言一句にはどうにも納得してしまう何かを感じてしまう。

たぶん気のせい。

と、こんな個性的な面々でレストランを経営していくわけです。

そこには現実離れしたドラマティックな展開よりも、むしろリアルに起こる出来事を中心に物語は展開して行くので、

実際に飲食に携わる人もこの漫画を『面白い」と言ってる人が多いのも確か。

そこがいいレストランかどうかは、是非読んで確かめてください。

きっとお口に合うと思いますよ♫

2017年02月07日

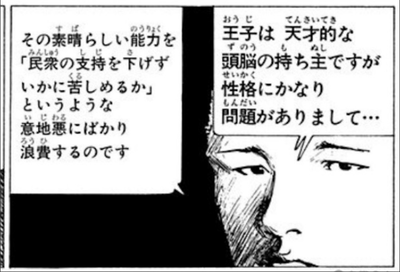

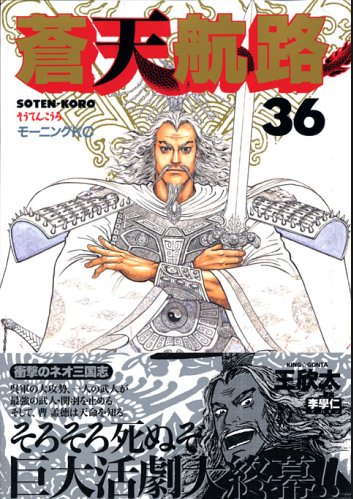

蒼天航路

終わったものばかり紹介するのもどうかと思ったが、コツコツ読むのがめんどくさい人も居るかと思うので、

本日は蒼天航路を。

読んだ人は知ってると思いますが、三国志の話しです。

三国志と言えば横山光輝の「三国志」が、この日本で流行ったきっかけになってると思います。

確かに、面白い、面白いのですが、キャラの描き分けが毎度この先生弱いといいますかね。

主要人物(劉備、関羽、張飛など)はまだ分かるんですが、一武将などは他の武将と見分けがつかないので、

作中で自己紹介してもらわないと分かりづらいという難点がありました。

ただし、この名言がのちに2ちゃんで多用されるという偉業だけは忘れちゃいけない。

三国志に興味ない方には「何いっとんじゃ」などと、どうでもいい反応になっちゃうと思いますが、意外とどの漫画も「キャラ」ってのは

大事なんです(おこがましいですがね)

ましてや、歴史上実在した人物ともなると、その人の生い立ちから何からを調べ上げた挙げ句に描いてると思いますので。

とまぁ、横山三国志の話しはこれくらいにして、蒼天航路です。

三国志なんです、三国志なんですが、普通の三国志と違います。

何が違うのかと言いますと、曹操が主人公です。

「え?劉備じゃねーの?」ってなる方もいると思いますが、この蒼天航路に関しては曹操の半生を描いた作品なのです。

「そもそも曹操って誰?」ってなる方も中にはいらっしゃるのかもしれないので軽く説明を。

元々、三国志という話しは三つの国(蜀(しょく)、魏(ぎ)、呉(ご))の戦の歴史です。

最終的に蜀(しょく)が勝利します。

蜀のトップは劉備(りゅうび)です。

なので、三国志を描いた物語、漫画、映画などはほぼほぼ「劉備」が主人公として描かれているものが多いのです。

わかりやすく書きます。

蜀(しょく)→ 劉備(りゅうび)

魏(ぎ) → 曹操(そうそう)

呉(ご) → 孫権(そんけん)

元々三国志は歴史書です。

それを創作したのが三国志演義という中国の小説があります。

この三国志演義と言うものが、皆が知ってる三国志の話しの元になってると言われています。

そしてこの蒼天航路の面白いところは、「どちらも参考にしてる」という点です。

演義ではこう言われているが、史実はこうだ。的な。

歴史ものは読むのめんどくさいって方もいるでしょう。

歴史という概念を取っ払っても、漫画として完成度の高い内容になっています。

今、連載されているキングダムと近い「熱さ」があります。

キングダムは始皇帝の話しなので、紀元前の話しなんですがねw

キングダムはいずれ紹介するとして、話しを戻します。

曹操が主人公だからといって、他のキャラが蔑ろにされてるわけではありません。

そこもしっかり描かれているところがこの漫画の良いところです。

今までの三国志なら、曹操という人物は悪魔のごとき所業を行っていた、いわゆる「悪者」的な扱いだったのです。

日本で言うなら、織田信長に当てはまる扱いかな。

確かに当時、残酷な事も色々したのは否めませんが、真っ先に政治力を発揮したのは紛れも無く曹操でした。

政治力は勿論、知略も長けていた希代の傑物というのが正しい曹操の見方なのかな?と、この漫画から学べちゃったりします。

個人的には一つの「武」として描かれてる部分も好きですが、やはり軍師同士の争いが本当に面白く、熱くなります。

夏侯淵(かこうえん)が戦死した時は咽び泣きました。

「方正ぇぇぇぇぇ・・・・!!!」

と叫びたくなるくらいアッツ熱の智の戦いです。

これが「兵法」です。

なので度々「孫子(そんし)」のことにも触れられています。

いわゆる「兵法書」というやつですね。

蒼天航路の作中では、曹操は孫子を読破して、自分なりに注釈まで付けてる。

逆に劉備は読むのもめんどくさい、こんな部分が描かれています。

「孫子とかもうわけわかんねぇw」ってなった方の為に聞いた事ある言葉を。

「彼(敵)を知り己を知れば百戦して殆うからず。」

そうです、相手の事をちゃんと調べ、自分の実力も分かれば、100回戦っても負けないよ、やり方は幾らでもある。

でも無策無謀は話しになんないぜーってやつですな。

曹操の人柄、考え方、生き様、死に様、全てがカッコ良く描かれているこの蒼天航路。

物語としても十分面白い内容になっていると思います。

気になった方は是非一度読んでみてください。

『熱」を感じてください。

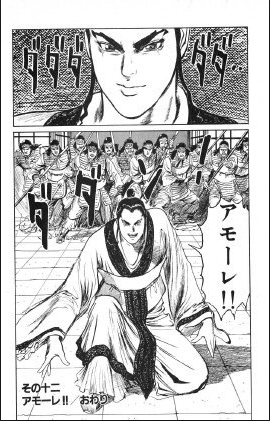

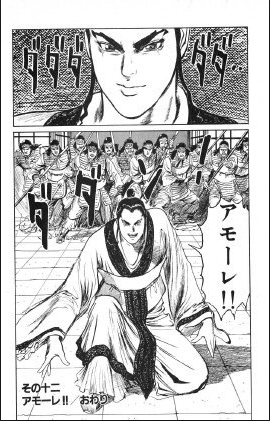

ちなみに去年の流行語にノミネートされた「アモーレ」

長友より曹操が放ったこの台詞が真っ先に浮かんだあなたは蒼天航路通です。

本日は蒼天航路を。

読んだ人は知ってると思いますが、三国志の話しです。

三国志と言えば横山光輝の「三国志」が、この日本で流行ったきっかけになってると思います。

確かに、面白い、面白いのですが、キャラの描き分けが毎度この先生弱いといいますかね。

主要人物(劉備、関羽、張飛など)はまだ分かるんですが、一武将などは他の武将と見分けがつかないので、

作中で自己紹介してもらわないと分かりづらいという難点がありました。

ただし、この名言がのちに2ちゃんで多用されるという偉業だけは忘れちゃいけない。

三国志に興味ない方には「何いっとんじゃ」などと、どうでもいい反応になっちゃうと思いますが、意外とどの漫画も「キャラ」ってのは

大事なんです(おこがましいですがね)

ましてや、歴史上実在した人物ともなると、その人の生い立ちから何からを調べ上げた挙げ句に描いてると思いますので。

とまぁ、横山三国志の話しはこれくらいにして、蒼天航路です。

三国志なんです、三国志なんですが、普通の三国志と違います。

何が違うのかと言いますと、曹操が主人公です。

「え?劉備じゃねーの?」ってなる方もいると思いますが、この蒼天航路に関しては曹操の半生を描いた作品なのです。

「そもそも曹操って誰?」ってなる方も中にはいらっしゃるのかもしれないので軽く説明を。

元々、三国志という話しは三つの国(蜀(しょく)、魏(ぎ)、呉(ご))の戦の歴史です。

最終的に蜀(しょく)が勝利します。

蜀のトップは劉備(りゅうび)です。

なので、三国志を描いた物語、漫画、映画などはほぼほぼ「劉備」が主人公として描かれているものが多いのです。

わかりやすく書きます。

蜀(しょく)→ 劉備(りゅうび)

魏(ぎ) → 曹操(そうそう)

呉(ご) → 孫権(そんけん)

元々三国志は歴史書です。

それを創作したのが三国志演義という中国の小説があります。

この三国志演義と言うものが、皆が知ってる三国志の話しの元になってると言われています。

そしてこの蒼天航路の面白いところは、「どちらも参考にしてる」という点です。

演義ではこう言われているが、史実はこうだ。的な。

歴史ものは読むのめんどくさいって方もいるでしょう。

歴史という概念を取っ払っても、漫画として完成度の高い内容になっています。

今、連載されているキングダムと近い「熱さ」があります。

キングダムは始皇帝の話しなので、紀元前の話しなんですがねw

キングダムはいずれ紹介するとして、話しを戻します。

曹操が主人公だからといって、他のキャラが蔑ろにされてるわけではありません。

そこもしっかり描かれているところがこの漫画の良いところです。

今までの三国志なら、曹操という人物は悪魔のごとき所業を行っていた、いわゆる「悪者」的な扱いだったのです。

日本で言うなら、織田信長に当てはまる扱いかな。

確かに当時、残酷な事も色々したのは否めませんが、真っ先に政治力を発揮したのは紛れも無く曹操でした。

政治力は勿論、知略も長けていた希代の傑物というのが正しい曹操の見方なのかな?と、この漫画から学べちゃったりします。

個人的には一つの「武」として描かれてる部分も好きですが、やはり軍師同士の争いが本当に面白く、熱くなります。

夏侯淵(かこうえん)が戦死した時は咽び泣きました。

「方正ぇぇぇぇぇ・・・・!!!」

と叫びたくなるくらいアッツ熱の智の戦いです。

これが「兵法」です。

なので度々「孫子(そんし)」のことにも触れられています。

いわゆる「兵法書」というやつですね。

蒼天航路の作中では、曹操は孫子を読破して、自分なりに注釈まで付けてる。

逆に劉備は読むのもめんどくさい、こんな部分が描かれています。

「孫子とかもうわけわかんねぇw」ってなった方の為に聞いた事ある言葉を。

「彼(敵)を知り己を知れば百戦して殆うからず。」

そうです、相手の事をちゃんと調べ、自分の実力も分かれば、100回戦っても負けないよ、やり方は幾らでもある。

でも無策無謀は話しになんないぜーってやつですな。

曹操の人柄、考え方、生き様、死に様、全てがカッコ良く描かれているこの蒼天航路。

物語としても十分面白い内容になっていると思います。

気になった方は是非一度読んでみてください。

『熱」を感じてください。

ちなみに去年の流行語にノミネートされた「アモーレ」

長友より曹操が放ったこの台詞が真っ先に浮かんだあなたは蒼天航路通です。

2017年02月06日

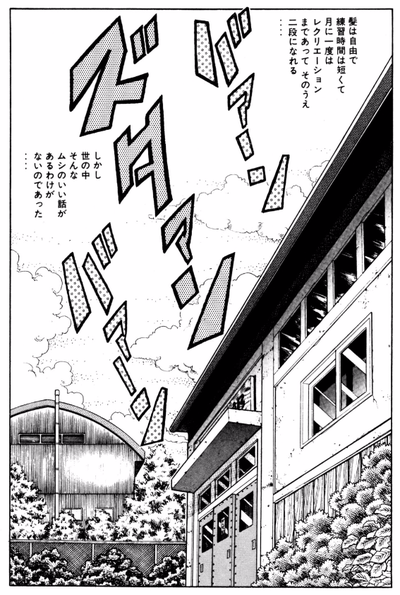

柔道部物語

あれは確か自分が学生の頃、なんとなく友達(常に面白い漫画を誰よりも先にすすめてくるヤツがいた)の家でパラパラと一巻をなんとなく読んでいて、

気付けば「ドハマリ」していた。

その名も「柔道部物語」という、シンプルかつ分かりやすいタイトルの漫画である。

結局読むだけじゃ飽き足らず、ちょうど連載していた時期だったのでこつこつと単行本も集めていた。

思い出補正(昭和生まれなのでね)と言われればそれまでだが、自称漫画好きの人間はこの「柔道部物語」を知らないと、ちょいとしたモグリ扱いされてしまう。

大げさではあるが、それくらい面白いのである。

所謂「スポ根漫画」の代表作の一つにあげても問題ない。

当時、柔道にスポットを当てた漫画の中では一際目立っていたと思う。

画像を見ると眉毛がぶっとく、ちょっとしたギャグ漫画に見えるかもしれない。

いや、ギャグ漫画と言っても間違ってはないのだが、とにかく主人公のキャラは勿論、在籍する部員全てのキャラが際立っていた。

元々、中学校まで吹奏楽部にいた主人公の三五十五(さんごじゅうご、名前もふざけている)が、高校進学とともに、たまたま勧誘された柔道部を見学する

「とにかくうちの柔道部はモテる」などと吹聴され、気を良くした2人はとりあえず仮入部からスタートする。

初日も軽い感じで練習を終え、これならやれそうだと思ったところで・・・・・

という感じで、引き込み方も上手いのである。

実は小柴が言っていた事は全くの嘘で、新入生の人数が揃ったところで歓迎の儀式「セッキョー(作中では学校の名物)」が突如はじまる。

歓迎とは名ばかりでいわゆる「しごき」なのだ。

今の時代なら確実に問題視されるであろう、しごき内容について行くのもやっとの一年生。

やっとの思いで「セッキョー」が終わる頃には動けないくらいへとへとになった三五たちに2年が追い打ちをかける様に

「髪を伸ばしていいのは2年からだ、一年は明日までに坊主してこい」と言われちゃうわけだ。

でも主人公は負けず嫌いの性格でって感じの、まさにベッタベタな展開から柔道と言うものにのめり込んでいくわけだが、ここからはネタバレもしたくないので

気になる方は是非一度読んでもらいたい作品である。

近い時期に「YAWARA」と「帯をギュッとね」も柔道漫画としてあったが、好みにもよるだろうが一番面白かった柔道漫画は間違いなく

「柔道部物語」である。

かれこれ20年以上前の漫画だが、今読んでも十分楽しめる内容だ。

因みに現在、柔道部物語の作者である小林まことはイブニングで「JJM」という、「女子柔道部物語」を連載している。

20年以上の月日を超えて、また違う形の柔道部物語を読める喜びを感じてるのは、きっと自分だけではないはずだ。

2巻はよ、はよ。

気付けば「ドハマリ」していた。

その名も「柔道部物語」という、シンプルかつ分かりやすいタイトルの漫画である。

結局読むだけじゃ飽き足らず、ちょうど連載していた時期だったのでこつこつと単行本も集めていた。

思い出補正(昭和生まれなのでね)と言われればそれまでだが、自称漫画好きの人間はこの「柔道部物語」を知らないと、ちょいとしたモグリ扱いされてしまう。

大げさではあるが、それくらい面白いのである。

所謂「スポ根漫画」の代表作の一つにあげても問題ない。

当時、柔道にスポットを当てた漫画の中では一際目立っていたと思う。

画像を見ると眉毛がぶっとく、ちょっとしたギャグ漫画に見えるかもしれない。

いや、ギャグ漫画と言っても間違ってはないのだが、とにかく主人公のキャラは勿論、在籍する部員全てのキャラが際立っていた。

元々、中学校まで吹奏楽部にいた主人公の三五十五(さんごじゅうご、名前もふざけている)が、高校進学とともに、たまたま勧誘された柔道部を見学する

「とにかくうちの柔道部はモテる」などと吹聴され、気を良くした2人はとりあえず仮入部からスタートする。

初日も軽い感じで練習を終え、これならやれそうだと思ったところで・・・・・

という感じで、引き込み方も上手いのである。

実は小柴が言っていた事は全くの嘘で、新入生の人数が揃ったところで歓迎の儀式「セッキョー(作中では学校の名物)」が突如はじまる。

歓迎とは名ばかりでいわゆる「しごき」なのだ。

今の時代なら確実に問題視されるであろう、しごき内容について行くのもやっとの一年生。

やっとの思いで「セッキョー」が終わる頃には動けないくらいへとへとになった三五たちに2年が追い打ちをかける様に

「髪を伸ばしていいのは2年からだ、一年は明日までに坊主してこい」と言われちゃうわけだ。

でも主人公は負けず嫌いの性格でって感じの、まさにベッタベタな展開から柔道と言うものにのめり込んでいくわけだが、ここからはネタバレもしたくないので

気になる方は是非一度読んでもらいたい作品である。

近い時期に「YAWARA」と「帯をギュッとね」も柔道漫画としてあったが、好みにもよるだろうが一番面白かった柔道漫画は間違いなく

「柔道部物語」である。

かれこれ20年以上前の漫画だが、今読んでも十分楽しめる内容だ。

因みに現在、柔道部物語の作者である小林まことはイブニングで「JJM」という、「女子柔道部物語」を連載している。

20年以上の月日を超えて、また違う形の柔道部物語を読める喜びを感じてるのは、きっと自分だけではないはずだ。

2巻はよ、はよ。

2017年02月06日

はじめまして

久々に文字を打ち込んでいるわけだが、どうもはじめまして。

モンゴルと申します、名前に特に意味はありません。

このブログの立ち上げに至った経緯は、とりあえず普段書いてないけど書きたかったことなどを

自分の為と言いますか、なんと言いますか、ダラダラ記録して行こうかなと思った次第であります。

元々、学生時代からマンガや映画、音楽(オタクとはまた別の角度でアニメはあんまり観ませんし)など好きなものに触れまくったのですが、それについて余り書いてこなかったので、一個くらいこんなのがあってもいいのかなと思いましてね。

音楽に関するレビューやレポなどは、意外と色んなところでやってるので「しーま」ではそんなにやってない「漫画」と「映画」についてちょこちょこ書いて行けたらなと思っております。

基本マイペースな性格なので、書いたり書かなかったり、はたまた連投したりとお目汚しする場合もあるかと思いますが、そこはもう菩薩の心で読み流してくださればこれ幸いでございます。

そういうわけで強がりと寂しがりが同居する自分に対する意味で「冷静と情熱の斜め上」開幕でございまする。

何卒宜しくお頼申します。

てってれー

モンゴルと申します、名前に特に意味はありません。

このブログの立ち上げに至った経緯は、とりあえず普段書いてないけど書きたかったことなどを

自分の為と言いますか、なんと言いますか、ダラダラ記録して行こうかなと思った次第であります。

元々、学生時代からマンガや映画、音楽(オタクとはまた別の角度でアニメはあんまり観ませんし)など好きなものに触れまくったのですが、それについて余り書いてこなかったので、一個くらいこんなのがあってもいいのかなと思いましてね。

音楽に関するレビューやレポなどは、意外と色んなところでやってるので「しーま」ではそんなにやってない「漫画」と「映画」についてちょこちょこ書いて行けたらなと思っております。

基本マイペースな性格なので、書いたり書かなかったり、はたまた連投したりとお目汚しする場合もあるかと思いますが、そこはもう菩薩の心で読み流してくださればこれ幸いでございます。

そういうわけで強がりと寂しがりが同居する自分に対する意味で「冷静と情熱の斜め上」開幕でございまする。

何卒宜しくお頼申します。

てってれー