2017年02月24日

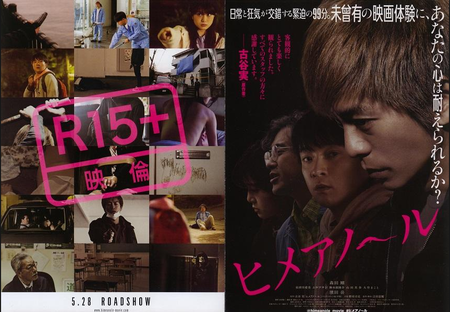

ヒメアノール(その2)※映画ね

昨日は書き始めてあっと言う間に、次の日に回すと言う誰が読んでるのかわかりませんが、

ある意味の「不義理」をかましてしまいまして誠に申し訳ありません。

ってわけで前回の続きの前に、今回映画に触れてみましたが、まさかの「原作が漫画」っていう。

ある意味このブログのテーマに沿ってるかなとも思いましたが、映画も中学時代から親父の影響で観まくってますんで、

そこはもうオールジャンルで行きたいかなと思っております。

元々、原作が漫画の実写化はあまり好きではありません。

いわゆる「原作愛」があるので、原作特有のストーリーをぶっ壊して「オリジナルストーリー」にしちゃうからってのが一番の理由ですが。

中には「オリジナルを再現しつつ、且つ綺麗に纏めている」ものも実際あるわけで。

最近のもので、原作ありきの実写版で一番酷かったのが「進撃の巨人」「テラフォーマーズ」あたりですかね。

あれは観なくていいかなと思ってます。

逆に、最近観た中で実写版が良かったのが、「アイアムアヒーロー」と、昨日から紹介し始めた「ヒメアノール」です。

ってわけで前回読んでない方はこちらからどうぞ(クリックすると飛びます)

↓

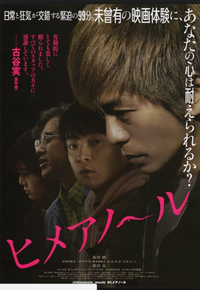

「ヒメアノール」

そう、前回はありふれた日常のワンシーンを説明して終わっちゃいましたので、今日はそれからのというか、

ネタバレはしませんが、ある程度のところまでは書こうかなと。

R15指定でした。

この映画に関してはそれくらいの方が良いと思います。

残酷なんです。

古谷実が描く「人間の恐さ」をちゃんと表現しています。

話しを一旦戻します、前回安藤サン(ムロツヨシ)がユカちゃんを好きになり、岡田君(濱田岳)に相談しながら距離を縮めていったところに

森田君も居て、話しかけるところからですが、

簡単に言うと、森田クンは「ストーカー」です。

ストーカーの気持ちって個人的には良くわかりませんが、「歪んだ愛情」の一つなのかなって。

ただのストーカーではないのがまた恐いところで、森田クンは「異常者」です。

学生時代にいじめられていたのが原因ですが、卒業と同時に「いじめっ子」を殺害してます。

それから精神的におかしくなりました。

自分の中にもう1人の自分が居ると言うか、元々の自分が心の闇に引っ込んでしまったというか。

なので、クラスメイトだった岡田君に話しかけられても最初は「誰?」って感じで全く覚えていません。

勿論その時点では、安藤サンも岡田君も、森田君が異常者だとは思っていません。

恐いと感じていたのは、この時点で「ユカちゃん」だけでした。

話しかけるでもなく、一日中カフェに居て、一日中見つめられる。

これもまた一つの「恐怖」です。

ユカちゃんに想いを寄せているのが森田くん(ストーカー)と安藤サン(ある意味ストーカー)。

安藤サンのサポートをするのが岡田君。

簡単に説明するとこんな図式ですが、ある日岡田君が安藤サンに頼まれて、

ユカちゃんの気持ちを聞き出す事に。

ユカちゃんは「他に好きな人が居る」と、岡田君に正直に説明をする。

「やっぱそうですよね、変なこと聞いてすいませんでした」とその場を去ろうとしますが、ユカちゃんが岡田君を呼び止める。

「好きなのは岡田さんです・・・・」

びっくりする岡田君。

たまたま隠れて聞いていた安藤サンw

奇声をあげるw

ここら辺の流れは原作通りで、忠実に再現されていた。

「岡田君は僕を裏切らないよね?もし裏切ったらこのあいだホームセンターで買ったチェーンソーでバラバラにしちゃうかな」

と、無断欠勤していた安藤サンの安否が心配になって、わざわざ家に様子を見に来た岡田君に言った台詞がこれ。

(実際にチェーンソーが部屋の片隅に置いてあった)

恐くなったのでユカちゃんに、御付き合いのお断りをする岡田君。

「私じゃダメですか?」と言いよられるも、「バラバラにされる!」とビビってしまう岡田君。

「隠れて付き合いましょうよ」との提案に、泣く泣く乗ってしまう。

何故ならユカちゃんは可愛いから。

しかし、そんなものがいつまでも隠し通せるとは思ってない岡田君は正直に安藤サンに話す。

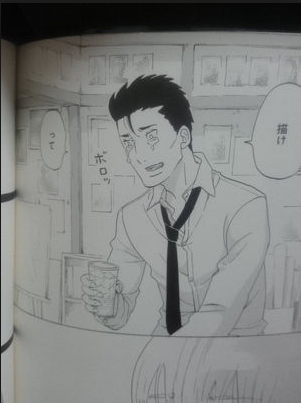

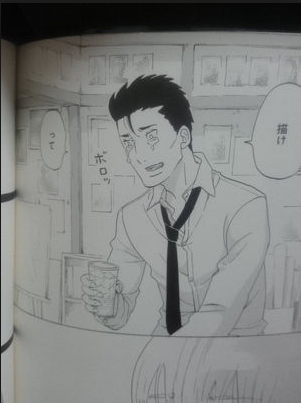

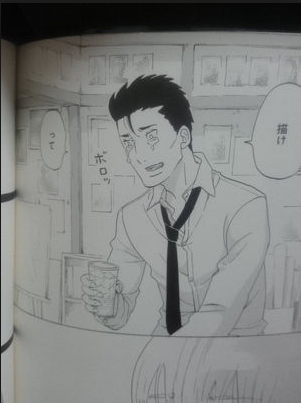

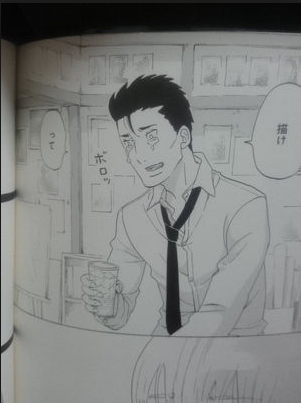

ショックを隠せない安藤サン、次の日職場に現れると

こんなヘアースタイルに。

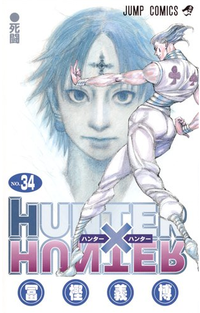

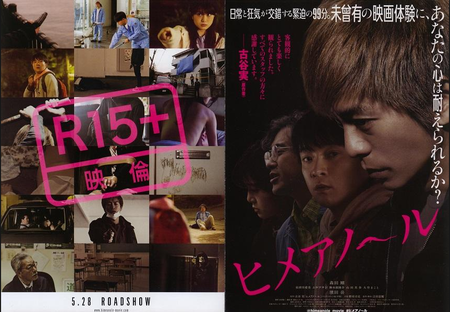

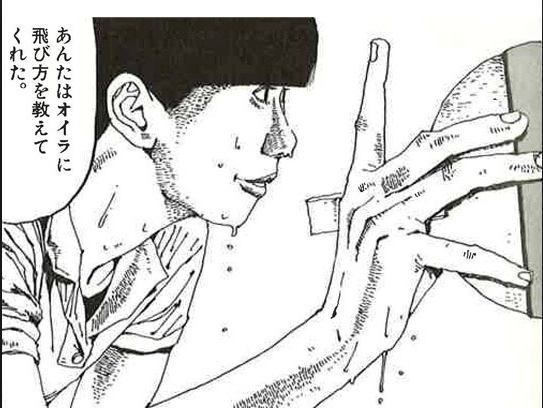

因みに原作はこれ。

まんま

これぞ古谷節、笑える要素もちゃんとある。

考えてみたら安藤サンも危ないヤツだ。

こんな一連の流れから、森田君にも2人が付き合ってる事がばれてしまう。

2人が部屋でいちゃついてる時に、部屋の外にいた森田君。

普通に足早にその場を去る。

ここでまさかのオープニングタイトル「ヒメアノール」の文字が映し出される。

あのセンスは凄い、前半のラブコメらしいパートと、後半の恐怖を綺麗に分ける演出に、

普段映画は黙って観る自分が「おぉぉぉ!」と声をあげてしまった。

タイトルの出し方で凄いと思っていた「ゼロ・グラビティ」にひけを取らない。

因みに「ゼロ・グラビティ」は邦題だが、原題の「グラビティ」で日本でも公開するべきだったと今でも思ってる(余談終わり)

タイトルが出るまで、くすっと笑っていたので、いきなり現実に引き戻された気分だった。

家に戻るなり、包丁を準備しながら誰かに電話をする森田君。

相手は同級生の和草くん。

「わぐっちゃん?岡田ってやつ殺すから、手伝って」

と。

ここまでと同じ量を後半に書きそうな気がするので、一旦続く。

やっぱ映画に触れ出すと、頭が映画脳になる。

「3-4x10月」の紹介を書きたくなって来た。

ある意味の「不義理」をかましてしまいまして誠に申し訳ありません。

ってわけで前回の続きの前に、今回映画に触れてみましたが、まさかの「原作が漫画」っていう。

ある意味このブログのテーマに沿ってるかなとも思いましたが、映画も中学時代から親父の影響で観まくってますんで、

そこはもうオールジャンルで行きたいかなと思っております。

元々、原作が漫画の実写化はあまり好きではありません。

いわゆる「原作愛」があるので、原作特有のストーリーをぶっ壊して「オリジナルストーリー」にしちゃうからってのが一番の理由ですが。

中には「オリジナルを再現しつつ、且つ綺麗に纏めている」ものも実際あるわけで。

最近のもので、原作ありきの実写版で一番酷かったのが「進撃の巨人」「テラフォーマーズ」あたりですかね。

あれは観なくていいかなと思ってます。

逆に、最近観た中で実写版が良かったのが、「アイアムアヒーロー」と、昨日から紹介し始めた「ヒメアノール」です。

ってわけで前回読んでない方はこちらからどうぞ(クリックすると飛びます)

↓

「ヒメアノール」

そう、前回はありふれた日常のワンシーンを説明して終わっちゃいましたので、今日はそれからのというか、

ネタバレはしませんが、ある程度のところまでは書こうかなと。

R15指定でした。

この映画に関してはそれくらいの方が良いと思います。

残酷なんです。

古谷実が描く「人間の恐さ」をちゃんと表現しています。

話しを一旦戻します、前回安藤サン(ムロツヨシ)がユカちゃんを好きになり、岡田君(濱田岳)に相談しながら距離を縮めていったところに

森田君も居て、話しかけるところからですが、

簡単に言うと、森田クンは「ストーカー」です。

ストーカーの気持ちって個人的には良くわかりませんが、「歪んだ愛情」の一つなのかなって。

ただのストーカーではないのがまた恐いところで、森田クンは「異常者」です。

学生時代にいじめられていたのが原因ですが、卒業と同時に「いじめっ子」を殺害してます。

それから精神的におかしくなりました。

自分の中にもう1人の自分が居ると言うか、元々の自分が心の闇に引っ込んでしまったというか。

なので、クラスメイトだった岡田君に話しかけられても最初は「誰?」って感じで全く覚えていません。

勿論その時点では、安藤サンも岡田君も、森田君が異常者だとは思っていません。

恐いと感じていたのは、この時点で「ユカちゃん」だけでした。

話しかけるでもなく、一日中カフェに居て、一日中見つめられる。

これもまた一つの「恐怖」です。

ユカちゃんに想いを寄せているのが森田くん(ストーカー)と安藤サン(ある意味ストーカー)。

安藤サンのサポートをするのが岡田君。

簡単に説明するとこんな図式ですが、ある日岡田君が安藤サンに頼まれて、

ユカちゃんの気持ちを聞き出す事に。

ユカちゃんは「他に好きな人が居る」と、岡田君に正直に説明をする。

「やっぱそうですよね、変なこと聞いてすいませんでした」とその場を去ろうとしますが、ユカちゃんが岡田君を呼び止める。

「好きなのは岡田さんです・・・・」

びっくりする岡田君。

たまたま隠れて聞いていた安藤サンw

奇声をあげるw

ここら辺の流れは原作通りで、忠実に再現されていた。

「岡田君は僕を裏切らないよね?もし裏切ったらこのあいだホームセンターで買ったチェーンソーでバラバラにしちゃうかな」

と、無断欠勤していた安藤サンの安否が心配になって、わざわざ家に様子を見に来た岡田君に言った台詞がこれ。

(実際にチェーンソーが部屋の片隅に置いてあった)

恐くなったのでユカちゃんに、御付き合いのお断りをする岡田君。

「私じゃダメですか?」と言いよられるも、「バラバラにされる!」とビビってしまう岡田君。

「隠れて付き合いましょうよ」との提案に、泣く泣く乗ってしまう。

何故ならユカちゃんは可愛いから。

しかし、そんなものがいつまでも隠し通せるとは思ってない岡田君は正直に安藤サンに話す。

ショックを隠せない安藤サン、次の日職場に現れると

こんなヘアースタイルに。

因みに原作はこれ。

まんま

これぞ古谷節、笑える要素もちゃんとある。

考えてみたら安藤サンも危ないヤツだ。

こんな一連の流れから、森田君にも2人が付き合ってる事がばれてしまう。

2人が部屋でいちゃついてる時に、部屋の外にいた森田君。

普通に足早にその場を去る。

ここでまさかのオープニングタイトル「ヒメアノール」の文字が映し出される。

あのセンスは凄い、前半のラブコメらしいパートと、後半の恐怖を綺麗に分ける演出に、

普段映画は黙って観る自分が「おぉぉぉ!」と声をあげてしまった。

タイトルの出し方で凄いと思っていた「ゼロ・グラビティ」にひけを取らない。

因みに「ゼロ・グラビティ」は邦題だが、原題の「グラビティ」で日本でも公開するべきだったと今でも思ってる(余談終わり)

タイトルが出るまで、くすっと笑っていたので、いきなり現実に引き戻された気分だった。

家に戻るなり、包丁を準備しながら誰かに電話をする森田君。

相手は同級生の和草くん。

「わぐっちゃん?岡田ってやつ殺すから、手伝って」

と。

ここまでと同じ量を後半に書きそうな気がするので、一旦続く。

やっぱ映画に触れ出すと、頭が映画脳になる。

「3-4x10月」の紹介を書きたくなって来た。

2017年02月23日

ヒメアノール

このブログ立ち上げてから、漫画の事ばかり書いてきましたが「そーいえば」と思い出した事がある。

映画?

そうだ、映画の事も書くってブログ説明に書いてある。

そう、映画についてまだ一本も触れていなかった。

いや、漫画の事書いて行くと言う基本的なスタンスは変わらないが、映画にも触れるつもりだったので

漫画8

映画2

の割合で書いて行くか、映画だけまた別のブログででも書こうかなとも思ったが、個人ブログのアカウントのIDとパスワード忘れがちで

ログインすら出来ないブログもあるので、とりあえずここにツラツラと行こうかなと思いまして、はい。

ってわけで映画の一本目は何を紹介しようかな?と思って色々迷いましたが、

誰もが面白いと思う名作って、既に皆観てますし、それなら最近観たヤツで面白いの何があったかな?と考えたら真っ先に浮かんだのが

ヒメアノールです。

知ってる人は知ってますが、原作は古谷実のヒメアノールです。

原作の話ししだすと余裕で、(その3)くらいまで書いてしまいそうなのでとりあえずさっさと映画に織り交ぜながら、

書いて行きたいかなと。

まず原作もそうだがというか、グリーンヒル以降の古谷作品に通づる部分だが、

「日常の中の非日常」

大体のテーマがここだと勝手に解釈している。

清掃会社に勤務している岡田君が主人公の1人。

演じるのは濱田岳くんです。

同じ清掃会社で勤務する安藤さん。

演じるのはムロツヨシ(画像左)

そしてヒロインの阿部ユカちゃん。

演じるのは佐津川愛美さん。

そしてもう1人の主人公である森田くん。

演じるのは名前も一緒の森田剛君です。

そうなんです、ダブル主演みたいな映画って山ほどありますが、この映画に限っては

まるでベクトルも違う、仲間でもなんでも無い2人が主人公になってます。

前半は安藤さん(ムロツヨシ)がユカちゃんに一目惚れしてしまい、ユカちゃんが働くカフェに通いながら、

想いを募らせていきつつ、同僚の岡田君に相談しながら彼女にお近づきになろうとする。

そんな中、もう1人別の男性が不気味に彼女の事を毎日観察していることに安藤は気付く。

「あいつまた来てやがる」と言われ、岡田君(濱田岳)が振り向いて確認すると、

同級生だった森田クン(森田剛)だと気付き、声をかけるところから物語が動き出す。

と、ここまで読んだ方は気付くと思うが

「なんだそのあるある」

なんてなるかもしれない。

ここからがこの作品の真骨頂であり、先にも書いたが「日常の中の非日常」の始まりである。

って感じで、キーボード叩く指もナイスに温まって来たのに呼び出しを喰らってしまったので、

続きはまた明日にでも。

映画でも続くんかよ

映画?

そうだ、映画の事も書くってブログ説明に書いてある。

そう、映画についてまだ一本も触れていなかった。

いや、漫画の事書いて行くと言う基本的なスタンスは変わらないが、映画にも触れるつもりだったので

漫画8

映画2

の割合で書いて行くか、映画だけまた別のブログででも書こうかなとも思ったが、個人ブログのアカウントのIDとパスワード忘れがちで

ログインすら出来ないブログもあるので、とりあえずここにツラツラと行こうかなと思いまして、はい。

ってわけで映画の一本目は何を紹介しようかな?と思って色々迷いましたが、

誰もが面白いと思う名作って、既に皆観てますし、それなら最近観たヤツで面白いの何があったかな?と考えたら真っ先に浮かんだのが

ヒメアノールです。

知ってる人は知ってますが、原作は古谷実のヒメアノールです。

原作の話ししだすと余裕で、(その3)くらいまで書いてしまいそうなのでとりあえずさっさと映画に織り交ぜながら、

書いて行きたいかなと。

まず原作もそうだがというか、グリーンヒル以降の古谷作品に通づる部分だが、

「日常の中の非日常」

大体のテーマがここだと勝手に解釈している。

清掃会社に勤務している岡田君が主人公の1人。

演じるのは濱田岳くんです。

同じ清掃会社で勤務する安藤さん。

演じるのはムロツヨシ(画像左)

そしてヒロインの阿部ユカちゃん。

演じるのは佐津川愛美さん。

そしてもう1人の主人公である森田くん。

演じるのは名前も一緒の森田剛君です。

そうなんです、ダブル主演みたいな映画って山ほどありますが、この映画に限っては

まるでベクトルも違う、仲間でもなんでも無い2人が主人公になってます。

前半は安藤さん(ムロツヨシ)がユカちゃんに一目惚れしてしまい、ユカちゃんが働くカフェに通いながら、

想いを募らせていきつつ、同僚の岡田君に相談しながら彼女にお近づきになろうとする。

そんな中、もう1人別の男性が不気味に彼女の事を毎日観察していることに安藤は気付く。

「あいつまた来てやがる」と言われ、岡田君(濱田岳)が振り向いて確認すると、

同級生だった森田クン(森田剛)だと気付き、声をかけるところから物語が動き出す。

と、ここまで読んだ方は気付くと思うが

「なんだそのあるある」

なんてなるかもしれない。

ここからがこの作品の真骨頂であり、先にも書いたが「日常の中の非日常」の始まりである。

って感じで、キーボード叩く指もナイスに温まって来たのに呼び出しを喰らってしまったので、

続きはまた明日にでも。

映画でも続くんかよ

2017年02月22日

ピンポン

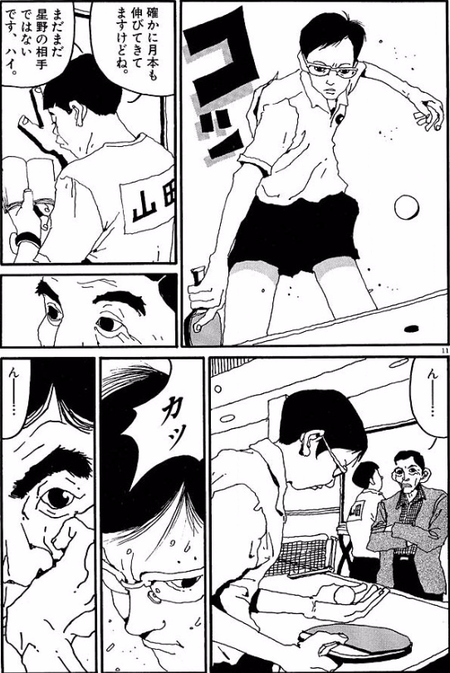

松本大洋の独特なタッチが好きである。

色んな作品があるが、今回はピンポンを。

(1996-1997 ビッグコミックススピリッツ ビッグコミックレーベル 全五巻)

映画化もアニメ化もされてる名作の一つです。

本当は「鉄コン筋クリート」と迷いましたが、それはまたいずれ。

ってわけで「ピンポン」

タイトルの通り卓球漫画です。

卓球漫画で、皆がぱっと浮かぶのは「行け!稲中卓球部」だと思うが、あれは至高のギャグ漫画なので

全く別(当たり前か)の作品です。

卓球漫画には珍しく「スポ根」です。

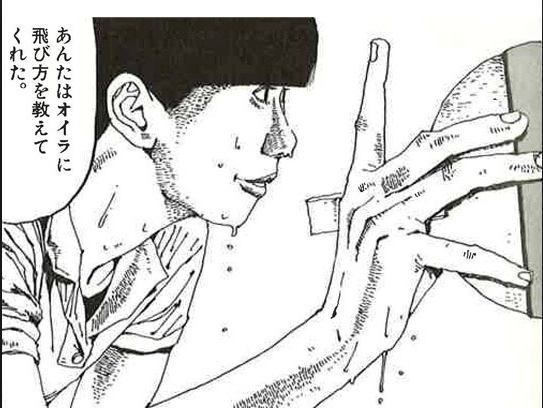

まずは主人公のペコ(星野)

このポーズは映画で窪塚洋介もやってます。

しかしドハマリの役でした。

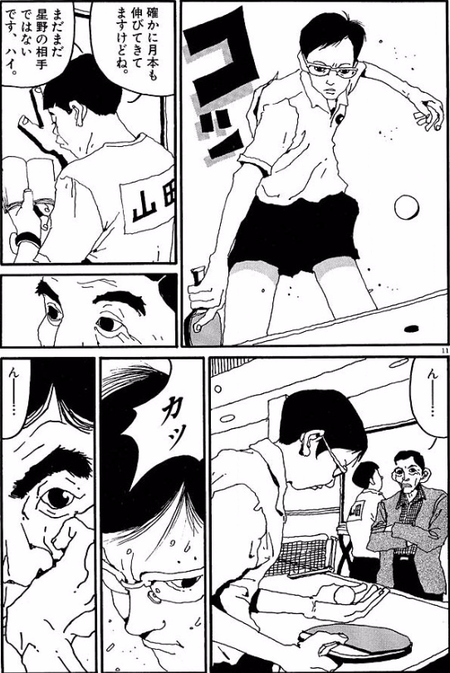

そしてもう1人の主人公、スマイル(月本)

映画ではARATAがやってました。

これもドハマリ。

くぅうううう、かっこいい。

自分が女子なら抱いてほしいくらいだが、映画の話しは置いといて漫画の「ピンポン」を。

まずスマイルの名前の由来は、笑わないから「スマイル」

ペコとスマイルは小学生の時から一緒に卓球をしていた流れで高校でも一緒に卓球部に入る。

元々ペコは天才肌で人懐っこく、人間的にも好かれやすい性格だったが

スマイルは人と接するのが苦手なところもあり、小学生時代にイジメにもあっていた。

イジメにあっていたスマイルを助けたのがペコであり、その流れで卓球を勧める。

ペコの実力は同学年では敵無し状態。

入学した片瀬高校の先輩達もペコには敵わない。

自分の才能に自惚れているため、練習もサボりがち。

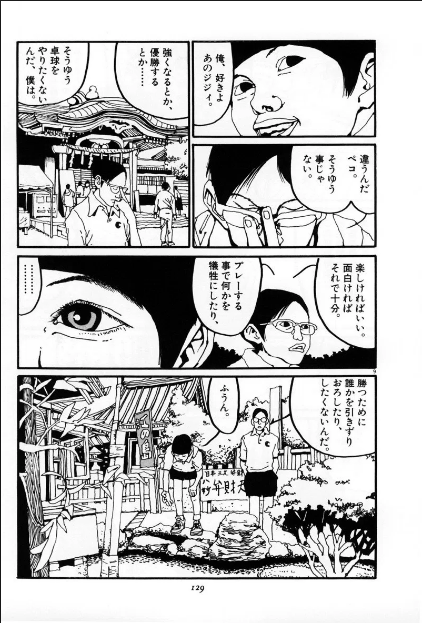

そんな中、監督がスマイルに眼をつける。

と、こんな感じでスマイルの才能に気付いている。

そして、幼い頃から通ってる田村卓球場の田村(通称オババ)もスマイルの才能に早くで気付いていた。

スマイル自身は、ペコとやってもほとんど勝てない。

しかし、周りの大人はスマイルに眼をかける。

勝てないと言うか、勝とうとしない。

ペコにはいつでも一番でいてほしい、幼い頃からの憧れでもあり、ヒーローでもあるペコを傷付けたくないからだ。

因みに上で紹介したペコのポーズは、幼い頃ペコがとっていた「ヒーローポーズ」である。

高校では練習したがらないペコは、スマイルを誘い、最近中国人留学生が入部したと言われる「辻堂高校」に偵察に行く。

そこに留学生の孔文革(コン・ウェンガ)、通称チャイナと軽く試合をすることになるが、ペコは一点も取れずストレートで負けてしまう。

スマイルとも試合をする事になるが、ペコが負けた相手に勝つわけにいかず、わざと負ける。

元々やる気のない人間のスマイルだが、周りが放っておかない才能があるので、次第に本気に取り組む事になっていく。

と、同時期にペコは自分が天才だと思ってたが故に、ショックも大きく、且つスマイルの本当の実力を目の当たりにし、

日に日に練習に顔を出さなくなる。

そんな中でも、監督の特別メニューをこなし、めきめきと実力をあげていくスマイル。

しかし、練習をこなせばこなす程、孤独を感じて行く。

いつもそばに居た、ヒーローが居ない、ペコが居ない。

口には出さずに、黙々と練習をこなしペコをひたすら待つ。

そう、元々がこんな性格なのである。

勝ち負けにどん欲になれないところが、スマイルの弱点ともいえる。

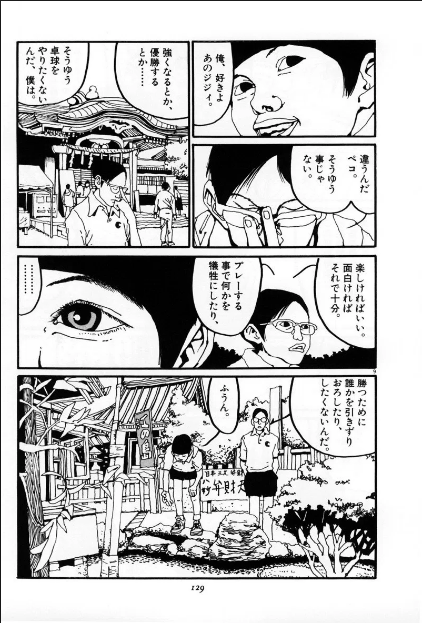

そしてペコに火をつけたのがこの男。

IH優勝の常勝高、海王高校キャプテンの風間(ドラゴン)である。

スマイルの実力に心底惚れ込んでおり、海王に転校を勧める。

それだけでもペコのプライドはズタズタだ。

卓球をやめるつもりで居たが、もう一度本気で取り組む為に一から田村(オババ)にお願いをする。

オババの息子が、大学で卓球のコーチをしてる為、息子に連れられ大学生に混ざりながら卓球の基礎から特訓していく。

そしてインターハイで、強豪達と試合をしていく。

風間(ドラゴン)との試合のシーンとかたまらない。

因みに映画でもこのシーンは使われていた。

原作ファンも納得のカット。

たまんないです。

そう、自分がもう一度卓球に向き合うきっかけを作った風間に感謝の気持ち、そして勝つ気持ちで戦いを挑む。

そして最後にはスマイルとも試合する事になる。

そしてこの笑顔

結果は書きませんが、小学校以来のこの笑顔が出たという、気持ちの良い終わり方です。

気になる方は是非読んでみてください(これでも大分端折りましたw)

スマイルのスマイルが特別すぎて大好き

色んな作品があるが、今回はピンポンを。

(1996-1997 ビッグコミックススピリッツ ビッグコミックレーベル 全五巻)

映画化もアニメ化もされてる名作の一つです。

本当は「鉄コン筋クリート」と迷いましたが、それはまたいずれ。

ってわけで「ピンポン」

タイトルの通り卓球漫画です。

卓球漫画で、皆がぱっと浮かぶのは「行け!稲中卓球部」だと思うが、あれは至高のギャグ漫画なので

全く別(当たり前か)の作品です。

卓球漫画には珍しく「スポ根」です。

まずは主人公のペコ(星野)

このポーズは映画で窪塚洋介もやってます。

しかしドハマリの役でした。

そしてもう1人の主人公、スマイル(月本)

映画ではARATAがやってました。

これもドハマリ。

くぅうううう、かっこいい。

自分が女子なら抱いてほしいくらいだが、映画の話しは置いといて漫画の「ピンポン」を。

まずスマイルの名前の由来は、笑わないから「スマイル」

ペコとスマイルは小学生の時から一緒に卓球をしていた流れで高校でも一緒に卓球部に入る。

元々ペコは天才肌で人懐っこく、人間的にも好かれやすい性格だったが

スマイルは人と接するのが苦手なところもあり、小学生時代にイジメにもあっていた。

イジメにあっていたスマイルを助けたのがペコであり、その流れで卓球を勧める。

ペコの実力は同学年では敵無し状態。

入学した片瀬高校の先輩達もペコには敵わない。

自分の才能に自惚れているため、練習もサボりがち。

そんな中、監督がスマイルに眼をつける。

と、こんな感じでスマイルの才能に気付いている。

そして、幼い頃から通ってる田村卓球場の田村(通称オババ)もスマイルの才能に早くで気付いていた。

スマイル自身は、ペコとやってもほとんど勝てない。

しかし、周りの大人はスマイルに眼をかける。

勝てないと言うか、勝とうとしない。

ペコにはいつでも一番でいてほしい、幼い頃からの憧れでもあり、ヒーローでもあるペコを傷付けたくないからだ。

因みに上で紹介したペコのポーズは、幼い頃ペコがとっていた「ヒーローポーズ」である。

高校では練習したがらないペコは、スマイルを誘い、最近中国人留学生が入部したと言われる「辻堂高校」に偵察に行く。

そこに留学生の孔文革(コン・ウェンガ)、通称チャイナと軽く試合をすることになるが、ペコは一点も取れずストレートで負けてしまう。

スマイルとも試合をする事になるが、ペコが負けた相手に勝つわけにいかず、わざと負ける。

元々やる気のない人間のスマイルだが、周りが放っておかない才能があるので、次第に本気に取り組む事になっていく。

と、同時期にペコは自分が天才だと思ってたが故に、ショックも大きく、且つスマイルの本当の実力を目の当たりにし、

日に日に練習に顔を出さなくなる。

そんな中でも、監督の特別メニューをこなし、めきめきと実力をあげていくスマイル。

しかし、練習をこなせばこなす程、孤独を感じて行く。

いつもそばに居た、ヒーローが居ない、ペコが居ない。

口には出さずに、黙々と練習をこなしペコをひたすら待つ。

そう、元々がこんな性格なのである。

勝ち負けにどん欲になれないところが、スマイルの弱点ともいえる。

そしてペコに火をつけたのがこの男。

IH優勝の常勝高、海王高校キャプテンの風間(ドラゴン)である。

スマイルの実力に心底惚れ込んでおり、海王に転校を勧める。

それだけでもペコのプライドはズタズタだ。

卓球をやめるつもりで居たが、もう一度本気で取り組む為に一から田村(オババ)にお願いをする。

オババの息子が、大学で卓球のコーチをしてる為、息子に連れられ大学生に混ざりながら卓球の基礎から特訓していく。

そしてインターハイで、強豪達と試合をしていく。

風間(ドラゴン)との試合のシーンとかたまらない。

因みに映画でもこのシーンは使われていた。

原作ファンも納得のカット。

たまんないです。

そう、自分がもう一度卓球に向き合うきっかけを作った風間に感謝の気持ち、そして勝つ気持ちで戦いを挑む。

そして最後にはスマイルとも試合する事になる。

そしてこの笑顔

結果は書きませんが、小学校以来のこの笑顔が出たという、気持ちの良い終わり方です。

気になる方は是非読んでみてください(これでも大分端折りましたw)

スマイルのスマイルが特別すぎて大好き

2017年02月20日

かくかくしかじかを纏めるきっかけと、青木画伯

なんとか(その4)で纏めたが、何か足りない。

元々書きたがりなので、書き出すと止まらないが、脱線癖が昔から治らないので自分なりに抑えながら書いているつもりだ。

というわけで、「脱線」予定だったエピソードを書いて行きます。

まとめを読んでない方はこちらをどうぞ。

↓

かくかくしかじか(その1)

かくかくしかじか(その2)

かくかくしかじか(その3)

かくかくしかじか(その4)

何故、自分がこの漫画を読み始めたかと言うと、知り合いの「画家」に薦められたからです。

元々この人の漫画は読んでましたが、たまたまこの「かくかくしかじか」だけ読んでませんでした。

その画家というのが、Iターンの青木というやつなんですが、

「泣いた」

と。

「本当におすすめ」

と。

こんな台詞って意外と誰にでも言われるんですが、普段漫画読まない彼の言葉が妙に引っかかったのと、

実は彼も多摩美出身で、作中に出て来る「今ちゃん」と同級生であると言う事が分かったからでした。

上の彼ですね。

まさか漫画に出て来る登場人物と同級生とかw

絵描きである青木にとってもこの漫画は胸に来るものがあったと思います。

そんな彼に薦められて読んだのがきっかけでした。

実際は「なんでもっと早く読んでなかったんだ!!僕のバカ!!」って気持ちにはなってませんが、

いつ読んでも泣きそうになるのは変わらないと思ったのは確かですし、

何より友達の同級生が出てるってだけで、妙なリアリティを感じたのが一番でした。

青木ー、薦めてくれてあんがとー

ってわけで絵で仕事してる彼がこないだポスター持って来たので彼の宣伝を(エラい)

本格油彩で描く結婚記念肖像画を1組様限定で、

通常価格の半額 4万8,000円で制作いたします。

ご結婚されるお2人の晴れ姿を肖像画として残しませんか?

奄美大島在住のプロの画家が、

一生の記念になる本格的な油彩画でお描きします。

額縁に文字を入れてウェルカムボードにすることも可能です。

サイズはF6号(318mm×410mm)。

料金は額装費込みで通常9万6,000円のところ、

半額の4万8,000円とさせていただきます。

(今回は元になる写真もこちらで撮影させていただきたいので、

奄美大島在住か奄美まで来ていただける方限定でお願いします)

その代わり…

お渡しする作品とは別に、

商品サンプル用のデッサンと油彩画を描かせてください。

こちらのデッサン及び油彩画は、

・制作過程を解説するための画像・動画の撮影

・ホームページやパンフレット等への画像の掲載

・お客様に実物を見ていただくためのサンプル

上記3つの用途に使用させていただきます。

これからご結婚をお考えのカップルの皆様。

ご親族やご友人へのお祝いを考え中の皆様。

またと無い機会ですので、ぜひご検討くださいませ。

ってことらしいです。

腕前は本物ですので、気になる方は検討してみましょうぜ。

問い合わせはどこがいいんだろう?

とりあえずFBページでも貼っておきます。

青木薫画伯のFBはこっちだったり

僕が頼んだ絵は持ってきませんけどね(どうなってんだ)

元々書きたがりなので、書き出すと止まらないが、脱線癖が昔から治らないので自分なりに抑えながら書いているつもりだ。

というわけで、「脱線」予定だったエピソードを書いて行きます。

まとめを読んでない方はこちらをどうぞ。

↓

かくかくしかじか(その1)

かくかくしかじか(その2)

かくかくしかじか(その3)

かくかくしかじか(その4)

何故、自分がこの漫画を読み始めたかと言うと、知り合いの「画家」に薦められたからです。

元々この人の漫画は読んでましたが、たまたまこの「かくかくしかじか」だけ読んでませんでした。

その画家というのが、Iターンの青木というやつなんですが、

「泣いた」

と。

「本当におすすめ」

と。

こんな台詞って意外と誰にでも言われるんですが、普段漫画読まない彼の言葉が妙に引っかかったのと、

実は彼も多摩美出身で、作中に出て来る「今ちゃん」と同級生であると言う事が分かったからでした。

上の彼ですね。

まさか漫画に出て来る登場人物と同級生とかw

絵描きである青木にとってもこの漫画は胸に来るものがあったと思います。

そんな彼に薦められて読んだのがきっかけでした。

実際は「なんでもっと早く読んでなかったんだ!!僕のバカ!!」って気持ちにはなってませんが、

いつ読んでも泣きそうになるのは変わらないと思ったのは確かですし、

何より友達の同級生が出てるってだけで、妙なリアリティを感じたのが一番でした。

青木ー、薦めてくれてあんがとー

ってわけで絵で仕事してる彼がこないだポスター持って来たので彼の宣伝を(エラい)

本格油彩で描く結婚記念肖像画を1組様限定で、

通常価格の半額 4万8,000円で制作いたします。

ご結婚されるお2人の晴れ姿を肖像画として残しませんか?

奄美大島在住のプロの画家が、

一生の記念になる本格的な油彩画でお描きします。

額縁に文字を入れてウェルカムボードにすることも可能です。

サイズはF6号(318mm×410mm)。

料金は額装費込みで通常9万6,000円のところ、

半額の4万8,000円とさせていただきます。

(今回は元になる写真もこちらで撮影させていただきたいので、

奄美大島在住か奄美まで来ていただける方限定でお願いします)

その代わり…

お渡しする作品とは別に、

商品サンプル用のデッサンと油彩画を描かせてください。

こちらのデッサン及び油彩画は、

・制作過程を解説するための画像・動画の撮影

・ホームページやパンフレット等への画像の掲載

・お客様に実物を見ていただくためのサンプル

上記3つの用途に使用させていただきます。

これからご結婚をお考えのカップルの皆様。

ご親族やご友人へのお祝いを考え中の皆様。

またと無い機会ですので、ぜひご検討くださいませ。

ってことらしいです。

腕前は本物ですので、気になる方は検討してみましょうぜ。

問い合わせはどこがいいんだろう?

とりあえずFBページでも貼っておきます。

青木薫画伯のFBはこっちだったり

僕が頼んだ絵は持ってきませんけどね(どうなってんだ)

2017年02月20日

かくかくしかじか (その4)

今日で纏めます。

多分ネタバレまで書くと思いますので、知りたくない人はスマホ割るなり、パソコン強制終了させたりしてください。

ソノ前に、その1からその3はこちら。

↓

かくかくしかじか(その1)

かくかくしかじか(その2)

かくかくしかじか(その3)

※↑をクリックすると飛びます。

(2012-2015 Cocohana 集英社 全五巻)

地元に帰って来て、普通に働いていた東村だが、やっぱり漫画の夢は諦められず

働きながら漫画を描くという二足のわらじ状態に入って行く。

というか会社を辞めたいという不純な動機で漫画を描き始める。

結局職場は辞めた。

辞めた代わりと言うのもなんだが、先生のアトリエでアシスタント(非常勤講師)的な事をやらされる。

要は漫画を描きながら、生徒に絵を教えて行くと言う感じ。

そして意外な才能にもこのとき気付くw

しかし、そこは東村、あっという間にデビューにこじつける。

漫画描くのも忙しくなり、東京に移動することを決め、漫画一本でやって行くと決め、

毎日がめまぐるしく忙しくせっせと漫画に取り組んでいた頃こんな電話が。

「肺にガンが見つかった」

こんな事をさらっと伝えて、さっさと切る。

「オレは近々死ぬから」と。

そして身辺整理をする為に、生徒皆で教室に集合する。

何故か自作の一輪挿しを売りつけられる。

この頃には、死ぬと分かっていながらもそれを表に出さず、とにかく普通にしていた先生見るだけでこっちも辛かった。

無論、描いてる東村はその比ではないのは容易に想像出来るとしてもだ。

人間なんて、生き様もそうだが「死に様」も大切だと常々思ってはいるが、果たして自分が死に直面した時にこういう風に出来るだろうか?

と、ふと考えさせられたり。

日高教室にも後輩が沢山居て、その中に元ヤンキーで高校の後輩でもある今ちゃん(今田)は、東村に絵の才能を見いだされ、

高校の美術部に入り、やがて日高絵画教室にも通い、多摩美に合格。

卒業後はスペインに絵画留学する。

そして帰国後も自分の個展を開いたりと。

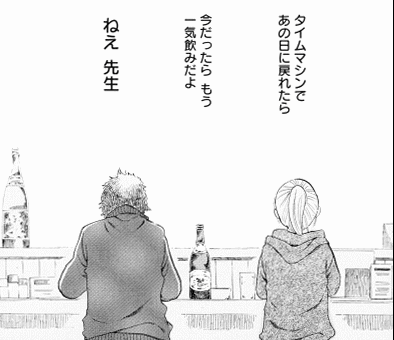

先生も病気が進む中、わざわざ個展を見に来てくれたと、葬式の席で今ちゃんが言っていた。

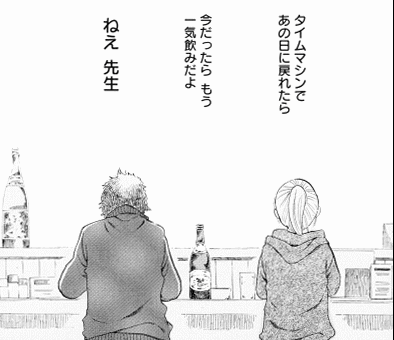

もう喋る事もしんどくなってる状態の先生が発した一言を、葬式後絵画教室に集まっていた皆に伝える。

「描け」

教室に居た皆が泣いた。

オレも泣いた。

この漫画で散々言われて来た言葉だ。

「描け」

「描け」

「描け」

「描け」

この漫画のテーマである。

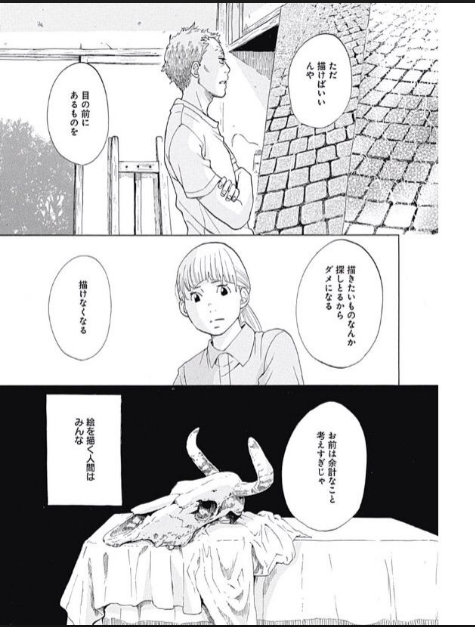

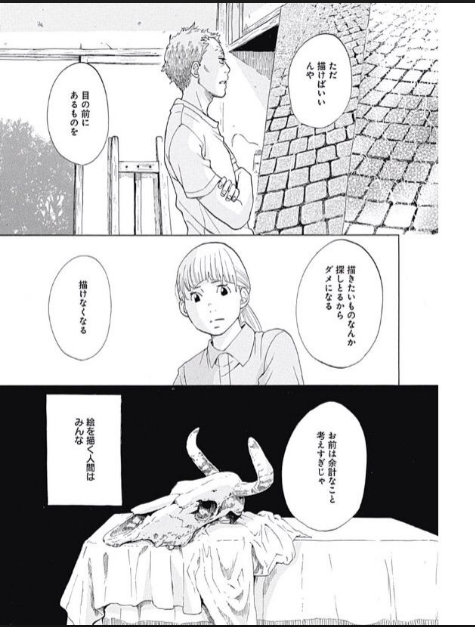

どうやって「美大に合格したか」、「漫画家になれたか」と、東村は、よく若い子に聞かれるらしいが、絵を描くということは、ただ手を動かし「描くこと」、「どれだけ手を動かしたか」が全てだ。

日高教室で同じものを何回も何十回も強制的に描かされた。

それがよかったと思うし、楽しくだけでない押しつけるような、きつい先生に出会うこともだいじだ。

大学で描けなくなったのは、「何を描くか」、「自分の描きたいものは」と考えたからだ。

根気のない子や頑張れない子、逃げで描く子は無理だ。絵を描くことに生活で一番集中してないと。

しかし、口で言うと偉そうだし、若い子には伝わらないので漫画で表そうとした。

若い子は、ある日何か降りてきて、いつかすっと描けるようになると思っている。

それは違って、しんどいが想念の海の中から無理やり、何か掴んで引きずり降ろすしかない。

とにかく描けと。

絵だけの話しになってると思うが、他にも通づる部分が多いにある。

死の際に立たされた人間の言葉だから、響くかもしれない。

死んだ人の言葉だから余計に感じるのかもしれない。

でも最後まで貫いている。

自分が教わって間違ってなかった「教え」を。

自分の後世に伝える為にと。

それが生きた証であり、生き様であり、死に様である。

何度も泣いてしまう。

胸が押しつぶされそうになってしまう。

だから東村は「描く」んだろう。

これまでも、これからも。

ちゃんと教えを胸に刻んで。

作中、何度も語りかけていたのは亡くなった先生に対するメッセージだったってのが、読了して理解する。

長くなりましたが、とりあえずここまで。

是非、読んで欲しい作品です。

かくかくしかじかにまつわる身近なエピソードもあるのだが、それはまた別記事に書いてみようと思います。

多分ネタバレまで書くと思いますので、知りたくない人はスマホ割るなり、パソコン強制終了させたりしてください。

ソノ前に、その1からその3はこちら。

↓

かくかくしかじか(その1)

かくかくしかじか(その2)

かくかくしかじか(その3)

※↑をクリックすると飛びます。

(2012-2015 Cocohana 集英社 全五巻)

地元に帰って来て、普通に働いていた東村だが、やっぱり漫画の夢は諦められず

働きながら漫画を描くという二足のわらじ状態に入って行く。

というか会社を辞めたいという不純な動機で漫画を描き始める。

結局職場は辞めた。

辞めた代わりと言うのもなんだが、先生のアトリエでアシスタント(非常勤講師)的な事をやらされる。

要は漫画を描きながら、生徒に絵を教えて行くと言う感じ。

そして意外な才能にもこのとき気付くw

しかし、そこは東村、あっという間にデビューにこじつける。

漫画描くのも忙しくなり、東京に移動することを決め、漫画一本でやって行くと決め、

毎日がめまぐるしく忙しくせっせと漫画に取り組んでいた頃こんな電話が。

「肺にガンが見つかった」

こんな事をさらっと伝えて、さっさと切る。

「オレは近々死ぬから」と。

そして身辺整理をする為に、生徒皆で教室に集合する。

何故か自作の一輪挿しを売りつけられる。

この頃には、死ぬと分かっていながらもそれを表に出さず、とにかく普通にしていた先生見るだけでこっちも辛かった。

無論、描いてる東村はその比ではないのは容易に想像出来るとしてもだ。

人間なんて、生き様もそうだが「死に様」も大切だと常々思ってはいるが、果たして自分が死に直面した時にこういう風に出来るだろうか?

と、ふと考えさせられたり。

日高教室にも後輩が沢山居て、その中に元ヤンキーで高校の後輩でもある今ちゃん(今田)は、東村に絵の才能を見いだされ、

高校の美術部に入り、やがて日高絵画教室にも通い、多摩美に合格。

卒業後はスペインに絵画留学する。

そして帰国後も自分の個展を開いたりと。

先生も病気が進む中、わざわざ個展を見に来てくれたと、葬式の席で今ちゃんが言っていた。

もう喋る事もしんどくなってる状態の先生が発した一言を、葬式後絵画教室に集まっていた皆に伝える。

「描け」

教室に居た皆が泣いた。

オレも泣いた。

この漫画で散々言われて来た言葉だ。

「描け」

「描け」

「描け」

「描け」

この漫画のテーマである。

どうやって「美大に合格したか」、「漫画家になれたか」と、東村は、よく若い子に聞かれるらしいが、絵を描くということは、ただ手を動かし「描くこと」、「どれだけ手を動かしたか」が全てだ。

日高教室で同じものを何回も何十回も強制的に描かされた。

それがよかったと思うし、楽しくだけでない押しつけるような、きつい先生に出会うこともだいじだ。

大学で描けなくなったのは、「何を描くか」、「自分の描きたいものは」と考えたからだ。

根気のない子や頑張れない子、逃げで描く子は無理だ。絵を描くことに生活で一番集中してないと。

しかし、口で言うと偉そうだし、若い子には伝わらないので漫画で表そうとした。

若い子は、ある日何か降りてきて、いつかすっと描けるようになると思っている。

それは違って、しんどいが想念の海の中から無理やり、何か掴んで引きずり降ろすしかない。

とにかく描けと。

絵だけの話しになってると思うが、他にも通づる部分が多いにある。

死の際に立たされた人間の言葉だから、響くかもしれない。

死んだ人の言葉だから余計に感じるのかもしれない。

でも最後まで貫いている。

自分が教わって間違ってなかった「教え」を。

自分の後世に伝える為にと。

それが生きた証であり、生き様であり、死に様である。

何度も泣いてしまう。

胸が押しつぶされそうになってしまう。

だから東村は「描く」んだろう。

これまでも、これからも。

ちゃんと教えを胸に刻んで。

作中、何度も語りかけていたのは亡くなった先生に対するメッセージだったってのが、読了して理解する。

長くなりましたが、とりあえずここまで。

是非、読んで欲しい作品です。

かくかくしかじかにまつわる身近なエピソードもあるのだが、それはまた別記事に書いてみようと思います。

2017年02月19日

かくかくしかじか (その3)

何故か、書き始めると用事が出来る体質を是非改善したいものだが、そこは生きとし生けるものとしてしょうがなく思っている。

ってわけで、かくかくしかじか(その3)です。

その1とその2はこちら↓

かくかくしかじか (その1)

かくかくしかじか (その2)

美大に受かる為に、教室へ通い、美大で絵を描く為に、先生にしごこかれていた東村だが、

当初の予定(東京芸大)ではなく、金沢芸大に進む事になる。

しかし、

大学あるあるというか、なんというか、

そこは天才でも、まだ発揮出来てない時代というか。

そして抜き打ち訪問、行動力もそうだが、本当にこの先生は東村に絵を「描いてほしい」と思っていたんだなと。

何処かに才能を感じていたんだろうし、何より、可愛い弟子なんだろう。

厳しくしか出来ないし、思った事しか口から出ない。

上っ面だけの優しさなんか知らない。

そう見える先生の人間性に、自分みたいなチャランポランな人間には酷く胸がチクチクする。

そう、懺悔してるのである。

先生の思う形の人間になれてなくて、歯がゆくて、そして切なくて。

自分が思い描く人間像ともかけ離れていて。

いつかは何となく漫画家になるんだろうなと思っていた東村には、まだちゃんとしたビジョンが見えてなかった。

大学卒業したばかりの人間らしいといえばらしい。

自分は凡人ではなく「何か」か出来るとは大半の子達が抱く感情であり、また特別だとも思っている。

このままで終わるはずが無いと。

きっと「何か」が花開くと。

東村に限ってのその「何か」とは「漫画」であり、その為の「美大」だった。

結局、東村本人は地元(宮崎)に戻って、普通に就職をしてしまう。

それは勿論、両親に負担をかけてしまって申し訳ないという気持ちからだが、

地元で働きながら、先生の手伝いをしつつ、そこで漫画を描くというスタンスに変化して行く。

って感じだが、また外せない用事が入ってしまった。

また明日にでも続きを書こうかなと思っている。

ネタバレまで書いていいのか?っていう疑問。

ってわけで、かくかくしかじか(その3)です。

その1とその2はこちら↓

かくかくしかじか (その1)

かくかくしかじか (その2)

美大に受かる為に、教室へ通い、美大で絵を描く為に、先生にしごこかれていた東村だが、

当初の予定(東京芸大)ではなく、金沢芸大に進む事になる。

しかし、

大学あるあるというか、なんというか、

そこは天才でも、まだ発揮出来てない時代というか。

そして抜き打ち訪問、行動力もそうだが、本当にこの先生は東村に絵を「描いてほしい」と思っていたんだなと。

何処かに才能を感じていたんだろうし、何より、可愛い弟子なんだろう。

厳しくしか出来ないし、思った事しか口から出ない。

上っ面だけの優しさなんか知らない。

そう見える先生の人間性に、自分みたいなチャランポランな人間には酷く胸がチクチクする。

そう、懺悔してるのである。

先生の思う形の人間になれてなくて、歯がゆくて、そして切なくて。

自分が思い描く人間像ともかけ離れていて。

いつかは何となく漫画家になるんだろうなと思っていた東村には、まだちゃんとしたビジョンが見えてなかった。

大学卒業したばかりの人間らしいといえばらしい。

自分は凡人ではなく「何か」か出来るとは大半の子達が抱く感情であり、また特別だとも思っている。

このままで終わるはずが無いと。

きっと「何か」が花開くと。

東村に限ってのその「何か」とは「漫画」であり、その為の「美大」だった。

結局、東村本人は地元(宮崎)に戻って、普通に就職をしてしまう。

それは勿論、両親に負担をかけてしまって申し訳ないという気持ちからだが、

地元で働きながら、先生の手伝いをしつつ、そこで漫画を描くというスタンスに変化して行く。

って感じだが、また外せない用事が入ってしまった。

また明日にでも続きを書こうかなと思っている。

ネタバレまで書いていいのか?っていう疑問。

2017年02月18日

かくかくしかじか (その2)

「くらげ姫」も普通に面白いと思う東村アキコの「かくかくしかじか」の、その2でございます。

かくかくしかじか (その1)

↑その1はこちら。

まず本編に触れる前に言っておきたいのは、この漫画に出て来る東村アキコの人間性と、日高先生の人間性がリアルに描写されているところです。

要は「師弟もの」なんです。

絵を教える日高先生、片や、絵を教わりたくて上手くなりたいが、目指しているのは「漫画家」であるが、その事は言えない東村。

この構図が一つのキーワードになっている。

そして後悔しているのである。

教えてもらったことは何だったのか?

スパルタには違いない。

とにかく厳しく教えられていたのである。

そうなのだ、日高先生が教える事は技術も勿論だが、

「描け」

この一言に集約される。

いきなり上手くなるやつなんて居ない。

ある日魔法がかかったかのように上手くなるわけない。

逃げるな、描けと。

この「描け」と言う台詞が、この作品の一番のメッセージであり、大事な部分である。

と、また途中なのだが、今日もまたのっぴきならない用事があるので、続きはまた明日にでも(全然書けなかったw)

読み終わってる人間ならわかると思うが「描け」って台詞だけで涙が止まらなくなる。

(いや、これは言っておきたくてね)

かくかくしかじか (その1)

↑その1はこちら。

まず本編に触れる前に言っておきたいのは、この漫画に出て来る東村アキコの人間性と、日高先生の人間性がリアルに描写されているところです。

要は「師弟もの」なんです。

絵を教える日高先生、片や、絵を教わりたくて上手くなりたいが、目指しているのは「漫画家」であるが、その事は言えない東村。

この構図が一つのキーワードになっている。

そして後悔しているのである。

教えてもらったことは何だったのか?

スパルタには違いない。

とにかく厳しく教えられていたのである。

そうなのだ、日高先生が教える事は技術も勿論だが、

「描け」

この一言に集約される。

いきなり上手くなるやつなんて居ない。

ある日魔法がかかったかのように上手くなるわけない。

逃げるな、描けと。

この「描け」と言う台詞が、この作品の一番のメッセージであり、大事な部分である。

と、また途中なのだが、今日もまたのっぴきならない用事があるので、続きはまた明日にでも(全然書けなかったw)

読み終わってる人間ならわかると思うが「描け」って台詞だけで涙が止まらなくなる。

(いや、これは言っておきたくてね)

2017年02月17日

かくかくしかじか

東村アキコは本当に天才だと思っている。

そんな彼女の初めての自伝的漫画がこれ。

自伝的な、いわゆる「まんが道」的な内容は、女性漫画家では彼女が初だと思う。

本当なら、今ドラマ化もされてる「東京タラレバ娘」を紹介した方がいいのだろうけども。

あれはあれで面白いが、やっぱりまだ連載中なのと、「読んで欲しい」と思ったのが「かくかくしかじか」だったりしたもんで。

ってわけで、内容から。

林明子(東村アキコ)は、宮崎県の片隅で伸び伸びと育ち、自分は絵の天才だと思い込みながら少女漫画家になることを夢見ていた。

高校生のころ「美術大学に進学し、在学中に漫画家としてデビューする」という計画を立て、高校3年で日高絵画教室の美大進学コースに入る。

しかし、講師であり自らも画家の日高健三に今までの自信と天才との思い込みを粉々に打ち砕かれ、待っていたのは竹刀とアイアンクローのスパルタ指導。

そして、厳しくも優しい恩師・日高先生と、調子者のミラクルガール・明子が、ときに反発しながら二人三脚で美大合格を目指す。

受験、大学生活、就職、仕事……漫画家としての人生に至るまでを描いた内容である。

勿論、出て来る人物は全て実在した人物が出て来るわけで、キャラどうこうより既に確立されている東村本人のキャラクターに、

周りも負けないキャラばかりという、一見お気楽コメディに見えるかもしれないが、そこは天才東村アキコ。

涙無くして見れない。

涙無くして読めない。

涙無くして語れない。

そんな物語になっている。

とりあえずはどういう娘だったか?というところからですな。

というか、ちょいちょい描いてるこの「白眼」が大好きである。

どう考えてもガラスの仮面に対するオマージュにしか見えないw

さすが少女漫画家である、抑えるところはきっちりだ。

とりあえず、そんな自惚れしまくってた頃にいきなりぶつかった壁が彼である。

絵画教室の日高先生である。

そんな彼との二人三脚、絵画とは何か?

デッサンとは何か?

美大に受かる為にやる事とは?

ってのを書いて行きたいところだが、生憎今から所用のため続きは明日にでも。

全てはここから始まります(もう泣きそう)

そんな彼女の初めての自伝的漫画がこれ。

自伝的な、いわゆる「まんが道」的な内容は、女性漫画家では彼女が初だと思う。

本当なら、今ドラマ化もされてる「東京タラレバ娘」を紹介した方がいいのだろうけども。

あれはあれで面白いが、やっぱりまだ連載中なのと、「読んで欲しい」と思ったのが「かくかくしかじか」だったりしたもんで。

ってわけで、内容から。

林明子(東村アキコ)は、宮崎県の片隅で伸び伸びと育ち、自分は絵の天才だと思い込みながら少女漫画家になることを夢見ていた。

高校生のころ「美術大学に進学し、在学中に漫画家としてデビューする」という計画を立て、高校3年で日高絵画教室の美大進学コースに入る。

しかし、講師であり自らも画家の日高健三に今までの自信と天才との思い込みを粉々に打ち砕かれ、待っていたのは竹刀とアイアンクローのスパルタ指導。

そして、厳しくも優しい恩師・日高先生と、調子者のミラクルガール・明子が、ときに反発しながら二人三脚で美大合格を目指す。

受験、大学生活、就職、仕事……漫画家としての人生に至るまでを描いた内容である。

勿論、出て来る人物は全て実在した人物が出て来るわけで、キャラどうこうより既に確立されている東村本人のキャラクターに、

周りも負けないキャラばかりという、一見お気楽コメディに見えるかもしれないが、そこは天才東村アキコ。

涙無くして見れない。

涙無くして読めない。

涙無くして語れない。

そんな物語になっている。

とりあえずはどういう娘だったか?というところからですな。

というか、ちょいちょい描いてるこの「白眼」が大好きである。

どう考えてもガラスの仮面に対するオマージュにしか見えないw

さすが少女漫画家である、抑えるところはきっちりだ。

とりあえず、そんな自惚れしまくってた頃にいきなりぶつかった壁が彼である。

絵画教室の日高先生である。

そんな彼との二人三脚、絵画とは何か?

デッサンとは何か?

美大に受かる為にやる事とは?

ってのを書いて行きたいところだが、生憎今から所用のため続きは明日にでも。

全てはここから始まります(もう泣きそう)

2017年02月15日

七夕の国

寄生獣のインパクトが凄すぎて、面白いのに軽く埋もれた感があるのがこの「七夕の国」

(1997-1999 ビッグコミックス 小学館 全四巻 岩明均)

本来なら、まずベタな「寄生獣」から触れるべきでしょうが、一昨年にアニメ化されてたのでもう説明も感想もいらないかなーっと。

とりあえず寄生獣に関しては、自分の中にある「漫画十傑」に生涯ランクインされてるので、ある意味殿堂入りです。

ってわけで「七夕の国」です。

まずはあらすじ。

主人公の南丸には物体に小さな穴を開けるという、謎の超能力が備わっているところから物語は始まります。

いったいなんの役にたつのか本人も分からないまま、その能力に磨きだけはかけている平穏な毎日。

と、こんな感じで序盤は、自分の能力を隠すでもなく、むしろ胡散臭いサークルの中で能力を披露して遊んでる。

「使い方」を知らない、役割を知らない、能力系漫画ならではの「ベタ」な始まりである。

そして、同じ大学の丸神(まるかみ)教授も「同じ能力」がある事が分かったが、何故か失踪していて行方がわからない。

と、同時期に彼ら「南丸」「丸神」のルーツと言われている「丸神の里」と言われる「丸川町」にて不可思議な殺人事件が起こる。

報道によれば、被害者の死体は、頭部の半分がまるで巨大なスプーンですくいとったように滑らかにえぐり取られていたという。

自分の能力や失踪した丸神教授に関係があるのか、南丸はゼミのグループと共に、調査のため丸神の里へと向かう。

この作品の舞台となる「丸神の里」の住民の多くは、

「窓の外を見る」能力を持ち、また一部の人間は「手が届く」能力を持っている。

その2つを持つものが丸神の里の神官になる資格を持つとされる。なお、丸神の里の能力者の大半は、窓の外は見ることが出来ても手が届かない者ばかりである。

丸神正美教授は、その能力を丸神の里の住民に与えた者を「カササギ」と仮称している。

カササギとは村のシンボルにもなっているこの鳥の事を言うが、カササギから人間へ受け渡しているようにも見えるこの掛け軸の意味が最後には分かって来る。

因みに「窓の外を見る」能力は、いわゆる「悪夢」を見る能力であって、住民の殆どがその内容を説明出来ないが、一部の人間は細かく説明することが出来る。

「手が届く」能力は、作中で使える人間は六人と記されていた。

あらゆる物を削る(消す)ことができる能力。「窓」と呼ばれる不可思議な模様の球体を作り出し、それを固体ないし液体である対象に当てると、「窓」の容量と同じだけの容積が消失する。

消失時には強い光と音を発し、消失した空間に向けて風が吹く。対象が「窓」より大きな場合は、窓と同体積分を削る形になる。

対象が「窓」より小さな場合は、周囲の他の物体(例えば対象が家であるなら地面)をあわせて消し去る。

主人公の南丸も、後半球体を作れる様になる。

この事から彼もこの特別な能力の持ち主である事がわかるが、能力に応じて球体のサイズが変わるため、

この頃くらいは大きくてスイカ程の球体だった。

因みに「丸神の里」の中でトップクラスの能力者はこの比ではない。

もはや兵器

ようするに里の中にも、この能力を使って悪い事を考える人間は居て、その人間達とどう接し、どう押さえつけるかが鍵となるわけだが、

如何せん能力の差がありすぎる。

しかし、この能力にもデメリットがあり、使いすぎるとまず額におできのような豆が出来る。

主人公である南丸でこの程度だが、後半出会えた丸神教授はもはや人間らしからぬ風体になりかけている。

因みに上記で街中にデカい穴を開けた人物がこちら。

帽子とマスクを取るとこうなる。

もはや人ですらない。

これじゃ普通の生活を送れるわきゃないのです。

グレます、そりゃグレる。

ってこれ以上書いたらネタバレしてしまう。

このカササギのシンボル、これが一体何を意味するのか?

この能力は何の為に生まれたのか?

何故、この村だけにある能力なのか?

何故、殺人事件は起こったのか?

この能力を与えたのは誰なのか?

七夕との関係は?

と、岩明作品が好きで、この謎が気になる人は是非読んでみてください。

四巻で終わるわりには中身は「重厚」です。

Tシャツもあんのかよ

(1997-1999 ビッグコミックス 小学館 全四巻 岩明均)

本来なら、まずベタな「寄生獣」から触れるべきでしょうが、一昨年にアニメ化されてたのでもう説明も感想もいらないかなーっと。

とりあえず寄生獣に関しては、自分の中にある「漫画十傑」に生涯ランクインされてるので、ある意味殿堂入りです。

ってわけで「七夕の国」です。

まずはあらすじ。

主人公の南丸には物体に小さな穴を開けるという、謎の超能力が備わっているところから物語は始まります。

いったいなんの役にたつのか本人も分からないまま、その能力に磨きだけはかけている平穏な毎日。

と、こんな感じで序盤は、自分の能力を隠すでもなく、むしろ胡散臭いサークルの中で能力を披露して遊んでる。

「使い方」を知らない、役割を知らない、能力系漫画ならではの「ベタ」な始まりである。

そして、同じ大学の丸神(まるかみ)教授も「同じ能力」がある事が分かったが、何故か失踪していて行方がわからない。

と、同時期に彼ら「南丸」「丸神」のルーツと言われている「丸神の里」と言われる「丸川町」にて不可思議な殺人事件が起こる。

報道によれば、被害者の死体は、頭部の半分がまるで巨大なスプーンですくいとったように滑らかにえぐり取られていたという。

自分の能力や失踪した丸神教授に関係があるのか、南丸はゼミのグループと共に、調査のため丸神の里へと向かう。

この作品の舞台となる「丸神の里」の住民の多くは、

「窓の外を見る」能力を持ち、また一部の人間は「手が届く」能力を持っている。

その2つを持つものが丸神の里の神官になる資格を持つとされる。なお、丸神の里の能力者の大半は、窓の外は見ることが出来ても手が届かない者ばかりである。

丸神正美教授は、その能力を丸神の里の住民に与えた者を「カササギ」と仮称している。

カササギとは村のシンボルにもなっているこの鳥の事を言うが、カササギから人間へ受け渡しているようにも見えるこの掛け軸の意味が最後には分かって来る。

因みに「窓の外を見る」能力は、いわゆる「悪夢」を見る能力であって、住民の殆どがその内容を説明出来ないが、一部の人間は細かく説明することが出来る。

「手が届く」能力は、作中で使える人間は六人と記されていた。

あらゆる物を削る(消す)ことができる能力。「窓」と呼ばれる不可思議な模様の球体を作り出し、それを固体ないし液体である対象に当てると、「窓」の容量と同じだけの容積が消失する。

消失時には強い光と音を発し、消失した空間に向けて風が吹く。対象が「窓」より大きな場合は、窓と同体積分を削る形になる。

対象が「窓」より小さな場合は、周囲の他の物体(例えば対象が家であるなら地面)をあわせて消し去る。

主人公の南丸も、後半球体を作れる様になる。

この事から彼もこの特別な能力の持ち主である事がわかるが、能力に応じて球体のサイズが変わるため、

この頃くらいは大きくてスイカ程の球体だった。

因みに「丸神の里」の中でトップクラスの能力者はこの比ではない。

もはや兵器

ようするに里の中にも、この能力を使って悪い事を考える人間は居て、その人間達とどう接し、どう押さえつけるかが鍵となるわけだが、

如何せん能力の差がありすぎる。

しかし、この能力にもデメリットがあり、使いすぎるとまず額におできのような豆が出来る。

主人公である南丸でこの程度だが、後半出会えた丸神教授はもはや人間らしからぬ風体になりかけている。

因みに上記で街中にデカい穴を開けた人物がこちら。

帽子とマスクを取るとこうなる。

もはや人ですらない。

これじゃ普通の生活を送れるわきゃないのです。

グレます、そりゃグレる。

ってこれ以上書いたらネタバレしてしまう。

このカササギのシンボル、これが一体何を意味するのか?

この能力は何の為に生まれたのか?

何故、この村だけにある能力なのか?

何故、殺人事件は起こったのか?

この能力を与えたのは誰なのか?

七夕との関係は?

と、岩明作品が好きで、この謎が気になる人は是非読んでみてください。

四巻で終わるわりには中身は「重厚」です。

Tシャツもあんのかよ

2017年02月14日

PLUTO (その4)

今日で纏められそうな気がします(多分)

その1からその3はこちら

↓

PLUTO (その1)

PLUTO (その2)

PLUTO (その3)

本当はノース2号について触れたくてしょうがないのです。

でも、それ書いちゃうと多分終わらないので、ぐっとこらえて話しを進めます。

(あー、書きたい)

紛争に参加した、各国の世界最高水準のロボット達ですが、各々があの戦争を振り返り「二度と行きたくない」と思っていたのでした。

幾ら相手がロボットとはいえ、ロボットにも家族がいるのです。

印象深いシーンがこれです。

メイドロボット(勿論、人間の一般家庭で働いている)の主人(ロボット)が殉職したことをゲジヒトから伝えられる。

ロボットだから、データを消せば主人の事は忘れられますが?と、血も通ってないような提案ですが、

ゲジヒトも相手の為を思って言うわけです。

しかし、メイドロボットは言います。

「あの人の思い出・・・・・消さないで・・・・・」

ここなんです、浦沢直樹の凄いところは。

表情が無いものに、表情を与えるのが巧いのです。

ヒト型のタイプは簡単です、普通に生き物として表情を与えたらいいのです。

こういうロボットタイプに表情を与えるのが、浦沢直樹の凄いところです。

ブランドに至っては、プルートゥに破壊されたあとも、プルートゥをどうにか倒す方法を探して貰う為に、

深い海中に沈みながらも、ライバルであるヘラクレスに戦闘のデータを送るが、

家族の思い出が邪魔をしてうまくおくれない。

自分は世界最高水準のロボットだと理解しているのに、悲しみと、寂しさの感情には勝てなかった。

プルートゥが何故強いのか?

それは「負の感情」をインストールされていたからだ。

プルートゥを作ったアブラー博士は、アトムを作った天馬博士が作ったロボット。

正確に言えば、生きていた時のアブラー博士(人間)の遺言で、天馬博士が作ったロボットである。

あまりにも高性能すぎて、アブラー自身は自分がロボットだとは思っていない。

元々60億人以上の人格をデータ化し、それを注入されたが、起動しなかった。

そこで天馬博士がどうしたかと言えば、怒りや憎しみといった「負の感情」をプログラムすること。

ある意味、人間の本質こそ「怒りや憎悪」といった感情。

それによって起動したのがまさに憎悪の塊、アブラー博士。

そのアブラー博士が作った、憎悪のみで動くプルートゥ。

そのプルートゥを一体誰が倒せるのか?

そりゃアトムになるわけです。

でもこのままじゃ勝てないのです。

では、どうするか?

天馬博士はアトムにも「負の感情」をインストールしました。

結果アトム無双のフルボッコタイム。

今まで殺された同胞の為に、プルートゥを亡き者にしようとしますが、

殺されてしまったゲジヒト(主人公なのに)の言葉が脳裏を過ります。

浦沢がなぜゲジヒトを主人公にしたのか、理解出来た気持ちになったシーンがここでした。

「悲しみ」と「優しさ」そして「許す心」

結局、アトムはプルートゥを破壊するに至りませんでした。

最終的にはどうしたかと言いますと、アブラー博士自身が地球を滅ぼそうとします。

それを防いだのが「プルートゥ」でした。

アトムは言います。

「博士・・・・憎しみが無くなる日は来ますか?」と

この最後のコマ、リメイクであり、オマージュであり、浦沢らしいオリジナルもあった流れの中で、

原作ファンが納得する一コマであり、且つ、そんなもの気にせずこうしたかった浦沢の気持ちが見て取れるシーンでした。

ロボット達に優しい感情があるなら、我々人間も人に、そして家族に、友人に、優しくなりたいと思えるメッセージがここにあると思いました。

結論、戦争はダメ

その1からその3はこちら

↓

PLUTO (その1)

PLUTO (その2)

PLUTO (その3)

本当はノース2号について触れたくてしょうがないのです。

でも、それ書いちゃうと多分終わらないので、ぐっとこらえて話しを進めます。

(あー、書きたい)

紛争に参加した、各国の世界最高水準のロボット達ですが、各々があの戦争を振り返り「二度と行きたくない」と思っていたのでした。

幾ら相手がロボットとはいえ、ロボットにも家族がいるのです。

印象深いシーンがこれです。

メイドロボット(勿論、人間の一般家庭で働いている)の主人(ロボット)が殉職したことをゲジヒトから伝えられる。

ロボットだから、データを消せば主人の事は忘れられますが?と、血も通ってないような提案ですが、

ゲジヒトも相手の為を思って言うわけです。

しかし、メイドロボットは言います。

「あの人の思い出・・・・・消さないで・・・・・」

ここなんです、浦沢直樹の凄いところは。

表情が無いものに、表情を与えるのが巧いのです。

ヒト型のタイプは簡単です、普通に生き物として表情を与えたらいいのです。

こういうロボットタイプに表情を与えるのが、浦沢直樹の凄いところです。

ブランドに至っては、プルートゥに破壊されたあとも、プルートゥをどうにか倒す方法を探して貰う為に、

深い海中に沈みながらも、ライバルであるヘラクレスに戦闘のデータを送るが、

家族の思い出が邪魔をしてうまくおくれない。

自分は世界最高水準のロボットだと理解しているのに、悲しみと、寂しさの感情には勝てなかった。

プルートゥが何故強いのか?

それは「負の感情」をインストールされていたからだ。

プルートゥを作ったアブラー博士は、アトムを作った天馬博士が作ったロボット。

正確に言えば、生きていた時のアブラー博士(人間)の遺言で、天馬博士が作ったロボットである。

あまりにも高性能すぎて、アブラー自身は自分がロボットだとは思っていない。

元々60億人以上の人格をデータ化し、それを注入されたが、起動しなかった。

そこで天馬博士がどうしたかと言えば、怒りや憎しみといった「負の感情」をプログラムすること。

ある意味、人間の本質こそ「怒りや憎悪」といった感情。

それによって起動したのがまさに憎悪の塊、アブラー博士。

そのアブラー博士が作った、憎悪のみで動くプルートゥ。

そのプルートゥを一体誰が倒せるのか?

そりゃアトムになるわけです。

でもこのままじゃ勝てないのです。

では、どうするか?

天馬博士はアトムにも「負の感情」をインストールしました。

結果アトム無双のフルボッコタイム。

今まで殺された同胞の為に、プルートゥを亡き者にしようとしますが、

殺されてしまったゲジヒト(主人公なのに)の言葉が脳裏を過ります。

浦沢がなぜゲジヒトを主人公にしたのか、理解出来た気持ちになったシーンがここでした。

「悲しみ」と「優しさ」そして「許す心」

結局、アトムはプルートゥを破壊するに至りませんでした。

最終的にはどうしたかと言いますと、アブラー博士自身が地球を滅ぼそうとします。

それを防いだのが「プルートゥ」でした。

アトムは言います。

「博士・・・・憎しみが無くなる日は来ますか?」と

この最後のコマ、リメイクであり、オマージュであり、浦沢らしいオリジナルもあった流れの中で、

原作ファンが納得する一コマであり、且つ、そんなもの気にせずこうしたかった浦沢の気持ちが見て取れるシーンでした。

ロボット達に優しい感情があるなら、我々人間も人に、そして家族に、友人に、優しくなりたいと思えるメッセージがここにあると思いました。

結論、戦争はダメ